市集上線,小紅書味兒的貨架電商來了

出品/壹覽商業

作者/李彥

小紅書“市集”上線了。

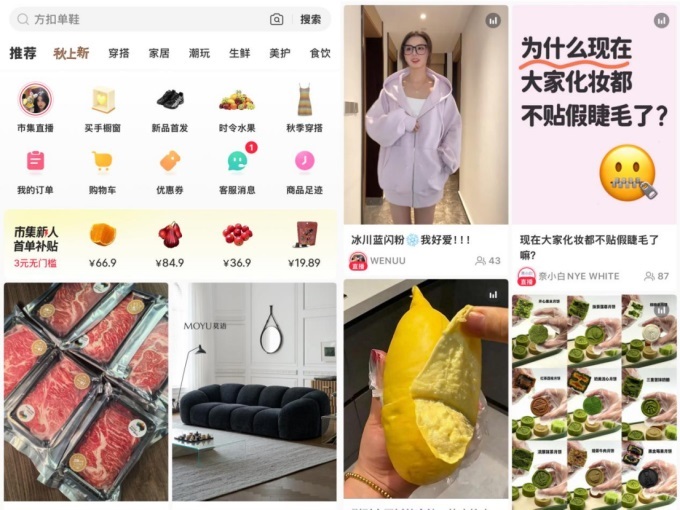

近日,小紅書App在底部導航新增“市集”頁面,與首頁并列成為一級入口。點進頁面,首先映入眼簾的是雙列信息流:一邊是帶貨直播間的實時展示,另一邊是商品筆記與買手櫥窗穿插呈現。

與社區內容的瀏覽方式一致,用戶依舊是在熟悉的刷筆記體驗中發現商品,不同的是,這里所有內容都直連交易環節,點擊即可進入購買。頁面上方還有固定的頻道位,比如“買手櫥窗”“新品首發”等,按場景和興趣分門別類地聚合了好物,讓逛的過程更像走在街區,隨時會邂逅新品和驚喜。

賣水果的、賣水晶串的、賣設計款服飾的...小紅書線下市集也在同步鋪開。8 月底,小紅書在上海舉辦了線下市集活動,集結全國百余家特色商家,把“攤位”從屏幕搬到了現實街區。消費者能在現場體驗選購商品、與主理人面對面交流。

在壹覽商業看來,把“市集”放到首頁,小紅書正在打磨更符合社區敘事的貨架電商。

電商格局轉向:貨架與內容的再平衡

過去幾年,電商行業的競爭邏輯正在重構:貨架電商加速內容化,內容平臺則不斷強化交易閉環。

在貨架電商一端,巨頭們通過直播、社區化產品“逛逛”等方式豐富內容生態,但用戶習慣的掣肘讓成效有限——人們或許會在購物平臺順便刷內容,卻很少為了社交和娛樂停留。

相對應地,內容平臺大舉切入電商。抖音借助短視頻和直播挖掘潛在消費需求,再通過搜索、商城等“人找貨”場景加以承接,迅速成長為綜合電商平臺。隨著這種“雙向融合”的加深,內容與交易不再割裂,“種草即交易”成為新的行業邏輯。

小紅書正處在這種融合的十字路口。它以強大的“種草”能力聞名,卻長期面臨閉環不足:用戶被種草后,往往轉去第三方平臺下單。為補上這塊短板,小紅書推行“號店一體”機制,嘗試多種電商模式,但在供應鏈、物流等基礎設施上仍需時間追趕成熟平臺。此次“市集”登場,目標正是要打通從內容到交易的最后一公里。

與傳統電商追求“規模+效率”不同,小紅書押注“好貨+體驗+社區感”。它要做的不是千篇一律的大賣場,而是帶著生活方式溫度的電商:讓用戶在購買產品的同時,也能感受到他們所向往的生活。

“生活方式電商”與“市集”

把“市集”放在首頁,是小紅書基于用戶特征和社區基因的自然選擇。

從用戶畫像來看,小紅書電商的消費群體年輕而挑剔。據平臺披露的數據,在電商月活躍購買用戶中,95后占比高達70%。這代消費者并非單純追逐低價,而是愿意為審美獨特、品質過硬、價格合理的商品買單。年輕用戶的強購買力與對生活方式的追求,為小紅書電商的發展提供了天然土壤。

從產品邏輯來看,“市集”延續了社區的“逛”式體驗。用戶在刷筆記時,隨時可能遇到隱藏的寶藏商家和好物,并能直接下單。商品筆記往往從使用場景和個人體驗出發,更像是生活方式的表達,而不是冷冰冰的商品參數。

此外,“市集”還引入了“好貨優先”的推薦機制,與社區內容流的算法有所區分。高成交、高復購、高互動的商品能獲得更多推薦,不再單純依賴點擊率或完播率。這樣一來,只要商家提供的是優質好物,即便內容表現一般,也能獲得穩定的曝光機會。

在小紅書的電商邏輯中,人不只是消費者,還可能是買手、主理人或創作者。他們通過筆記和直播,把看不見的價值傳遞給用戶。社區和電商的邊界被模糊,“逛社區”與“逛商場”融為一體,用戶的購買沖動也能順勢完成轉化。這種模式能否跑通,將決定小紅書能否真正從內容影響力走向交易力。

“市集”背后的生態構建與挑戰

為了支撐“市集”的落地,小紅書正加速完善電商生態。

在商家端,小紅書吸引了大量年輕創業者和中小品牌。據官方披露,超過一半的動銷商家是在小紅書完成了人生的第一次開店;而過去一年新開的個人店中,95后賣家也占到一半。也就是說,這里聚集了一批初次創業、又高度年輕化的商家群體。他們多元、活躍,也帶來鮮明的社區氛圍,成為小紅書電商生態的一大特色。

占春衣物”的主理人彬彬,堅持用“慢”的方式打磨衣服,每件都由裁縫獨立完成,靠工藝細節贏得了年輕用戶的青睞,如今在小紅書單平臺就能做到月銷百萬元。來自云南的葉紹敏,則把家族30年的野生菌生意搬到線上,用源頭直供和真實分享建立起信任,即便在高損耗的品類里也跑通了生意

在扶持政策上,小紅書推出了“百萬免傭計劃”:2025年9月1日至2026年8月31日,同一商家前100萬元交易額免收傭金,僅需承擔支付渠道成本。除此之外,平臺還通過運營服務商招募、加快結算回款等措施,幫助商家解決資金周轉和運營痛點。

內容側則強化了“種草直達”等產品鏈路,支持用戶從筆記直接跳轉到店鋪購買,打通從內容到交易的閉環。線上線下聯動也成為常態:小紅書頻頻打造“線上市集”,并在今年8月落地首個線下市集,百余商家在現場與用戶面對面,4天吸引超4萬人次到訪,真實還原了“逛市集”的煙火氣。

但“市集”的推進仍面臨挑戰。用戶心智的培養需要時間,很多人依然把小紅書當作靈感庫而非購物起點。隨著商家和內容體量增加,社區氛圍也可能被過度營銷稀釋,平臺必須在曝光與信任之間保持平衡。更長遠的挑戰是如何在堅持社區調性的同時實現規模化增長:既要保持獨特的煙火氣,又要支撐商業上的高增速,這將是一場長期博弈。

發表評論

登錄 | 注冊