9退30進!美妝IPO風向變了

出品/青眼

撰文/梨子

8月26日,珀萊雅化妝品股份有限公司(下稱:珀萊雅)發布公告,宣布其正在籌劃發行境外上市外資股(H股)股票并申請在香港聯交所主板掛牌上市。至此,今年已有4家美妝相關企業啟動“A+H”雙地上市計劃。

與此同時,中國美妝行業正迎來一場前所未有的資本化浪潮。據青眼不完全統計,截至目前,今年已有3家美妝相關企業成功上市,30家美妝相關企業正在競逐資本市場,覆蓋品牌、原料、代運營等多個環節。然而另一方面,行業出清也在加速——2025年以來,至少有9家企業面臨退市或終止掛牌風險。

一邊是IPO熱情高漲,一邊是“退市潮”愈演愈烈,可以說,中國美妝資本市場正在上演一場“冰與火”的激烈變奏。

5家美妝相關企業被強制“退場”

2025年過半,美妝行業的資本市場已迎來一波前所未有的“退市潮”。

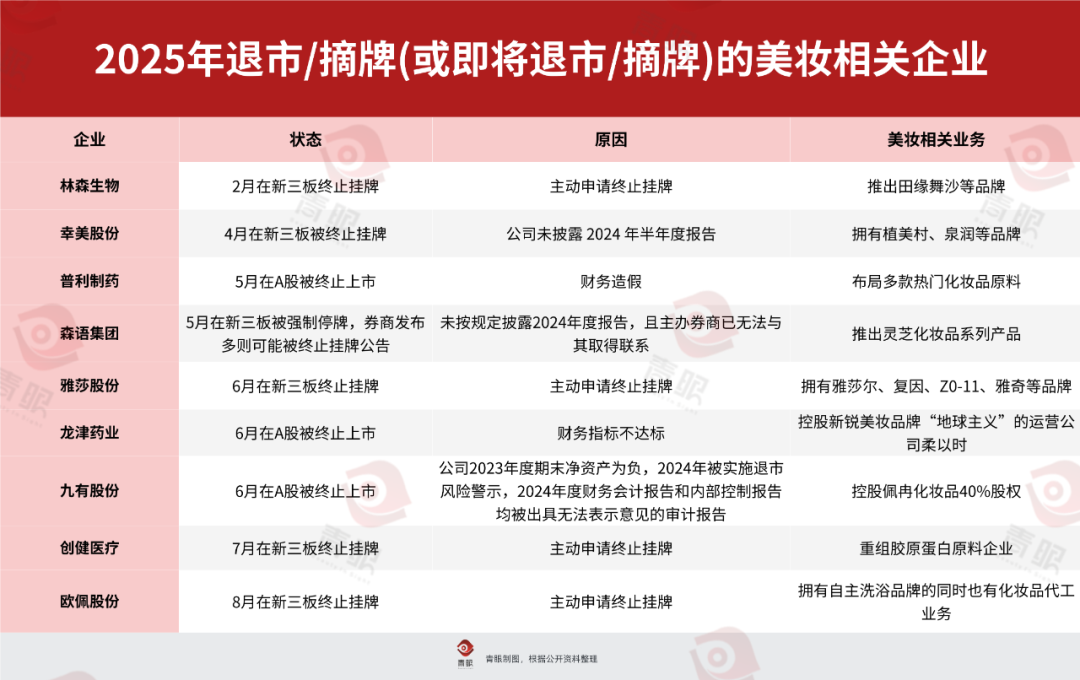

據青眼不完全統計,2025年以來至少有9家化妝品相關企業面臨退市/終止掛牌風險。其中,普利制藥、龍津藥業和九有股份為A股退市企業;森語集團、幸美股份、林森生物、雅莎股份、創健醫療和歐佩股份則為新三板摘牌企業。

從原因來看,今年已離場或即將離場的9家企業,主要可分為主動申請退市與強制退市兩大類。而在強制退市中,又可進一步劃分為因財務類違規及信息披露違規兩類情形導致的退市。

其一,因財務造假、財務不達標等財務類原因被強制摘牌。

例如,普利制藥與九有股份均涉及財務造假從A股強制退市。據中國證監會《行政處罰決定書》披露,普利制藥在2021年及2022年年度報告中虛增營業收入合計10.29億元,占該兩年披露營收總額的31.04%;虛增利潤總額6.69億元,占比高達73.83,已構成重大違法強制退市情形。

九有股份雖因“凈資產為負”和“審計報告無法表示意見”直接觸發退市,但無法表示意見的審計報告背后,是湖北九有扣非凈利潤連續七年為負,累計虧損超5億元,存在系統性財務造假。據證監會查明,2020-2023年,合計虛增營業收入約4.23億元、利潤總額近億元。其中2022年和2023年虛增營收均過億元,占當期披露的營收比例均超40%。

龍津藥業則因為業績不達標而被實施退市風險警示,據龍津藥業發布的終止上市公告披露,公司2024年度經審計的利潤總額、凈利潤以及扣除非經常性損益后的凈利潤三者孰低為負值,且扣非營業收入低于3億元,觸及股票終止上市情形。

其二,因信息披露違規導致的強制退市類型。

例如,幸美股份、森語集團則是因為“信息披露違規”。4月30日,幸美股份未按時披露2024年半年度報告,違反了相關規定,被終止掛牌;森語集團亦未能按照規定披露2024年年度報告,且主辦券商已無法與其取得聯系,最終,森語集團股票于今年5月6日被停牌。

可以說,這5家美妝企業被強制退市,清晰地傳遞出當前資本市場的監管導向:入場門檻與持續監管要求正在持續提高。企業若缺乏持續經營能力、規范的治理結構以及透明健康的財務體系,將難以在資本市場中立足,甚至面臨強制出清的風險。

4家美妝相關企業主動“離場”

三家出現歸母凈利潤下滑

除了涉及強制性退市外,也有不少企業選擇主動退出資本市場,例如林森生物、雅莎股份、創健醫療、歐佩股份共計4家企業均為主動申請在新三板終止掛牌。

其中,林森生物、雅莎股份兩家公司在公告中均提及“為更好地集中精力做好公司經營管理,降低公司營運成本,提高決策效率”。歐佩股份則表示摘牌系基于“公司業務發展及戰略規劃需要”。

值得一提的是,已摘牌的創健醫療于去年初啟動上市輔導,同年11月正式在新三板掛牌,今年1月的輔導公告披露擬沖刺北交所,4月進入創新層,但至7月卻突然申請摘牌。其在公告中解釋,該決定系基于“當前市場環境及公司自身戰略發展的整體規劃”。

那么,企業為何選擇主動退市呢?

有業內人士告訴青眼,一般情況下,企業選擇主動退市,可能基于兩方面考量:一是維持上市成本過高、約束過多;其二,上市估值過低。

該人士指出,“上市企業往往須承擔持續的合規成本、信息披露壓力以及公眾公司治理等多重約束,若這些制約遠大于上市所帶來的益處,企業便會傾向于退市,以換取更高的決策靈活性與經營自主性。”

談及估值因素,他補充道,“上市對于企業最大的價值就是更容易去融資,例如能夠通過定向增發持續募資,或通過發行股份進行并購而不用現金,但如果估值水平長期偏低,導致上市帶來的資本增益和品牌效益無法覆蓋其成本,或者難以支撐企業戰略發展需求,那么上市價值就不大了。”

此外,青眼進一步調查發現,這四家主動摘牌的美妝企業里,僅歐佩股份在營收和歸母利潤上保持穩定增長,其余三家在歸母凈利潤上均出現不同程度的下滑。

以雅莎股份為例,2024年其營業收入雖同比增長12.17%,達到1.26億元,但歸母凈利潤已連續兩年下跌,同比大幅下降26.31%,錄得1304.84萬元,創下自掛牌新三板以來的最大降幅。因涉足重組膠原蛋白領域而備受關注的創健醫療,2024年營業收入微增1.82%至2.88億元,但其歸母凈利潤卻同比下滑50.84%,為3382萬元。

與此同時,林森生物更是自掛牌以來業績劇烈波動,盈虧頻繁交替,經營狀態不甚穩定。據其最新財報顯示,2024年上半年公司營收繼續下滑,僅實現625.22萬元,同比下降38.10%;歸母凈利潤仍未扭轉虧損局面,虧損101.12萬元,經營困境愈發顯著。

整體而言,主動退市不失為一種“戰略調整”,本質上是一種權衡利弊后主動規避更大風險、謀求未來發展的戰略選擇。

30家仍在競逐資本市場

美妝資本市場上演“冰火兩重天”

一批企業被資本清退或主動退出的同時,不少企業也在加速入場,今年以來中國美妝行業迎來前所未有的資本化爆發期。

據青眼不完全統計發現,截至發稿,今年已有3家美妝相關企業成功上市,另外,至少有30家美妝相關企業正處在上市進程之中。

這33家美妝相關企業里,覆蓋了品牌、原料商、代運營商等整個產業鏈上下游,可以說,整個產業鏈正以前所未有的速度擁抱資本市場。

從企業類型來看,品牌商及品牌管理企業以11家的數量位居首位。值得一提的是,今年上市的三家企業樸荷生物、Pitanium Limited、穎通均為品牌商,其中穎通為港股“中國香水第一股”。與此同時,林清軒、谷雨、植物醫生、綻妍等一批國貨品牌,也正積極嘗試登陸資本市場,尋求品牌價值與資本動力的雙重提升。

緊隨其后的是原料商,至少9家原料細分領域的頭部企業進擊資本市場。例如,有“多肽原料第一股”之稱的維琪科技,以及沖刺“角鯊烯原料第一股”的宜春大海龜,均展現出技術領先性。

品牌商和原料商占據大頭,一定程度上也折射出當下資本偏好轉向:從追捧“流量故事”到青睞“科技故事”和“品牌故事”。

從擬上市或已上市地點上來看,港交所無疑是最熱門上市地,共計為13家,其中華恒生物、天賜材料、若羽臣、珀萊雅四家均為籌劃“A+H”兩地上市。

企業紛紛奔赴港股,背后離不開政策支持與制度優化的雙重驅動。自2024年起,中國證監會推出5項對港合作措施,明確支持內地行業龍頭企業赴港上市,拓寬融資渠道;同年10月,港交所聯合香港證監會宣布優化上市審批流程,提升上市效率。

進入2025年,港交所進一步推出多項便利上市機制,例如設立“科企專線”,為特專科技及生物科技類企業提供更順暢的上市通道;今年8月1日,港交所還將“A+H”上市發行人的初始公眾持股量門檻降至10%,或相應市值達30億港元即可,顯著增強制度靈活性、降低企業上市門檻。這一系列舉措,無疑為內地企業赴港上市添了一把“新柴”。

此外,今年以來,港股新消費板塊領跑全球,恒生指數一季度大漲15.25%,吸引了不少資金和企業的關注,這一行情為企業上市提供了有利環境。值得一提的是,毛戈平成功從A股轉戰H股的經歷,也為尋求上市的美妝相關企業帶來了新思路。

可以說,在政策紅利持續釋放、上市機制不斷優化以及市場表現強勁的多重利好之下,港交所正成為越來越多美妝企業資本化的優先選擇。

此外,穆棉資本&內向基金合伙人孫婷婷曾告訴青眼,“港股的國際化程度高、境外投資者基礎穩健,有助于企業融資的同時,也有利于提升品牌在國際市場的能見度,特別適用于有出海計劃的國貨美妝品牌。”

例如,珀萊雅在公告里披露其赴港上市原因系為“加快珀萊雅的國際化戰略和海外業務發展,增強珀萊雅的境外融資能力,進一步提高珀萊雅的綜合競爭力。”

一邊是退市“淘汰賽”不斷加劇,一邊是超30家企業的集體沖刺。這場兩極分化,本質上是資本市場正在用真金白銀進行投票,完成對行業的一次全面“壓力測試”和“價值重估”,是市場的“淘金”過程,也是良幣驅逐劣幣的開始。

這也意味著,美妝行業正告別野蠻生長,走向高質量發展新階段。那個僅靠營銷燒錢和流量紅利就能“蒙眼狂奔”的時代,已經終結。取而代之的,是一個更看重企業內生價值的新時代——唯有堅守長期主義、產品力扎實、品牌認知清晰,且具備持續盈利能力和規范治理的“三好學生”型企業,才能真正獲得資本的青睞,行穩致遠、穿越周期。

發表評論

登錄 | 注冊