外資在華“賣身”真相

出品/巨潮WAVE

作者/侯恬

外資機構(gòu)在中國市場的身影曾經(jīng)無處不在:從咖啡、運動到零售、家居,幾乎所有細分消費場景,都能看到國際品牌的標志。它們曾是消費升級的代名詞,也是大城市生活方式的象征。

但今年這些企業(yè)卻意外“畫風突變”,紛紛開始出售中國業(yè)務,其名單包括了星巴克、迪卡儂、哈根達斯、宜家薈聚等知名品牌。

放在以前這是難以想象的。曾經(jīng)的跨國公司手握品牌優(yōu)勢和成熟供應鏈,進入中國后便開始高速擴張,大城市開旗艦店,請明星代言,推全球同款,消費者趨之若鶩。

從大約十年前開始,外資的增長勢頭逐漸遭遇瓶頸。隨著本土企業(yè)的崛起,中國消費市場已不再單純追捧外資。而且中國商業(yè)在發(fā)展中逐漸展現(xiàn)出了自身的特色,外資像以前那樣用國際統(tǒng)一打法的經(jīng)營模式,在中國正變得越來越難以奏效。

如今,在華外資企業(yè)開始逐步“松手”,把最接近消費者的業(yè)務轉(zhuǎn)交給本土資本,并且這很有可能會形成一股更大的趨勢。很多人將此理解為中國企業(yè)或中國資本的勝利,但實際情況是,這并不代表外資不行了,或者他們不看好中國市場了,這些動作只是經(jīng)營策略的轉(zhuǎn)變。

外資選擇交棒本土資本,除了回籠資金的需要之外,更重要的是借助中國資本的力量,發(fā)揮其優(yōu)勢推動業(yè)務和品牌的擴張和下沉,并在這個過程中與中國資本形成同盟。正如麥當勞肯德基在賣身中資基金后非但沒有沒落,反而完成二次擴張和下沉市場的全面布局。

放棄了下沉市場復雜的經(jīng)營局面之后,外資在一些不需要深耕細作重運營的領(lǐng)域依然表現(xiàn)出色,在中國的資本參與度也在增強。在一些需要貼近本土文化與消費習慣的行業(yè)中,他們的角色不再是事無巨細的直接經(jīng)營者,而是更多作為品牌方和股東,繼續(xù)分享中國市場的紅利。

甚至,這是可選范圍內(nèi)利益最大化的經(jīng)營策略。

01

退潮

今年夏天,中國消費市場迎來了一波外資“退出潮”。星巴克、迪卡儂、哈根達斯、宜家薈聚等一眾耳熟能詳?shù)耐赓Y巨頭,紛紛開始拋售其在華業(yè)務的股權(quán)。

星巴克擬出售中國業(yè)務70%的股權(quán),僅保留30%的控股權(quán),交易對價預計在50-100億美元之間。迪卡儂也在籌劃出售中國子公司30%的股權(quán),市場初步估值約100億元人民幣。

另外,通用磨坊傳出正考慮剝離哈根達斯在中國內(nèi)地的全部門店業(yè)務,涉及金額可能高達5億至8億美元,吸引了多家知名機構(gòu)競逐。宜家母公司英格卡則計劃打包出售國內(nèi)10座薈聚購物中心,其中北京、武漢、無錫的三座項目被認為會率先出手。

這些品牌在中國市場的地位一度不可撼動,如今它們集中傳出出售消息,自然引發(fā)了市場的強烈關(guān)注。實際上外資消費企業(yè)出售中國業(yè)務,并不是今年才出現(xiàn)的新鮮事:

2016年,肯德基、必勝客等品牌的母公司百勝將其中國業(yè)務出售給春華資本集團及螞蟻金融服務集團;

2017年,麥當勞以20.8億美元出售中國及香港業(yè)務主要股權(quán)給中信與凱雷,并簽下20年的特許經(jīng)營協(xié)議;

2019年,家樂福以48億元將其中國業(yè)務80%的股權(quán)賣給蘇寧;

2020年,荷蘭飛利浦也將其中國的家用電器業(yè)務出售給高瓴資本。

可以看到,許多外資消費企業(yè)往往先依靠品牌和模式優(yōu)勢在中國實現(xiàn)快速擴張,當業(yè)務體量不斷做大,逐步出現(xiàn)增長瓶頸后,最終會有很多都選擇將經(jīng)營權(quán)交到本土資本手上。

這背后并非像一些媒體所說的那樣,是因為“不看好中國市場”或“競爭不過本土企業(yè)”,而是出于更深層次的戰(zhàn)略考量。

從企業(yè)策略來看,出售中國股權(quán)的根源在于本土化,以及對于品牌整體價值和全球布局的利益最大化考慮。當年麥當勞、肯德基因業(yè)務增長停滯出售給本土資本后,一場漂亮的“翻身仗”隨之而來,外資與國內(nèi)資本實際上是雙贏的。

如今,更多外資企業(yè)開始借鑒這一做法,通過出售部分中國區(qū)業(yè)務股份給中國資本,讓更熟悉當?shù)厥袌龅墓芾韴F隊推動業(yè)務進一步向縱深發(fā)展。

02

原因

這些年,中國本土企業(yè)在各行各業(yè)快速崛起,給外資帶來越來越大的競爭壓力,許多外資企業(yè)在中國市場都面臨業(yè)績下滑或是擴張受限的問題:

星巴克自1999年進入中國,曾一度拿下34%的市場份額,如今卻跌至不足15%,在瑞幸、庫迪們的圍攻下頹勢明顯;

迪卡儂集團去年凈利同比下滑近16%,雖未披露中國數(shù)據(jù),但此次出售股權(quán)或已反映其壓力;

哈根達斯巔峰時期在華400家門店,如今僅剩250余家,且客流量多季度呈兩位數(shù)百分比下滑,曾經(jīng)將自己定義為“貴族冰淇淋”的哈根達斯,已經(jīng)難以和中國本土“質(zhì)價比品牌”競爭;

英格卡旗下的宜家薈聚在中國區(qū)域發(fā)展良好,但其持有的商業(yè)地產(chǎn)維護成本較高,且同屬集團的宜家中國,去年的銷售額較2019年降了30%,集團整體面臨一定的財務壓力。外資消費企業(yè)在華遇挫,除了本土競爭對手的崛起,更關(guān)鍵的原因在于其對中國市場——尤其是大城市之外的下沉市場存在不同程度的水土不服,直接制約了其直接擴張的步伐。

如星巴克在海外堅持“第三空間”理念和直營模式,這種高成本、高溢價的模式在進入中國市場初期獲得了成功,但隨著咖啡逐漸轉(zhuǎn)向快消屬性,消費者更多將其視為飲料即買即走,愿意為空間支付溢價的人越來越少,星巴克的舊定位實際上已經(jīng)難以適應中國市場的經(jīng)營邏輯。

迪卡儂也面臨類似挑戰(zhàn)。以低價成功的它試圖靠漲價來提升品牌形象,卻忽視了中國消費大環(huán)境的轉(zhuǎn)向,結(jié)果丟失了自己性價比品牌的身份優(yōu)勢。

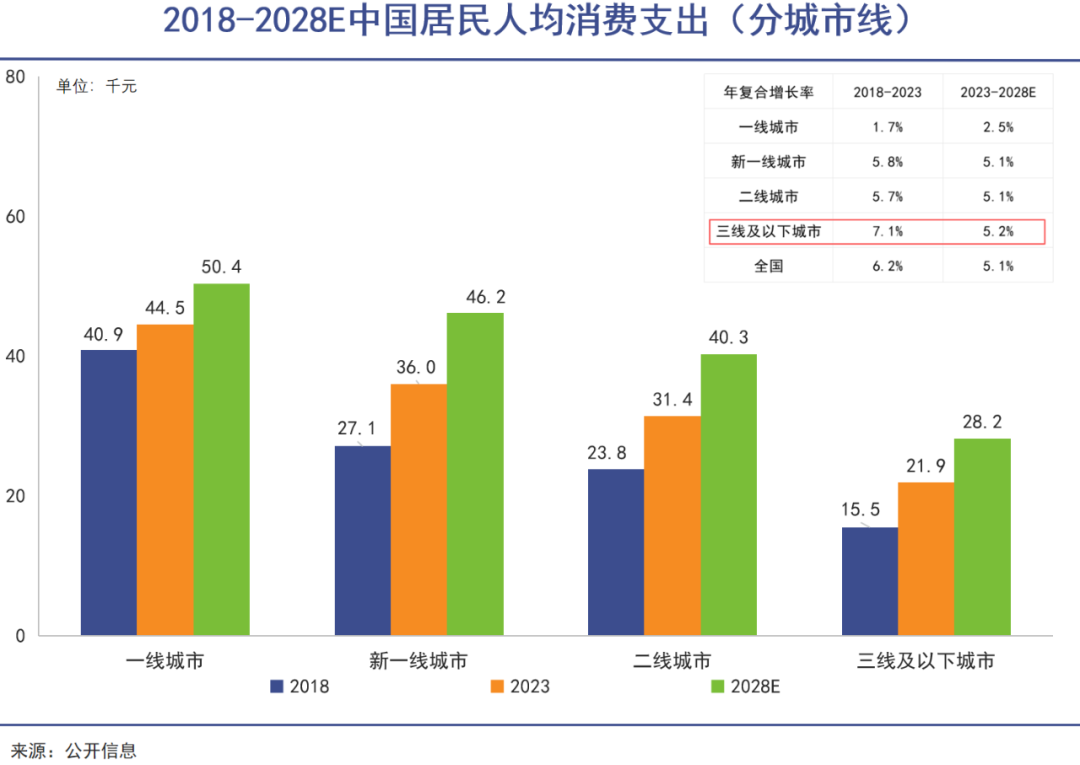

值得注意的是,在外資企業(yè)業(yè)績或市場份額下滑的同時,中國本土對應行業(yè)的市場規(guī)模實際上仍在增長。只是外資企業(yè)深耕的一二線城市基本已經(jīng)飽和,更多的增量來自下沉市場。

多數(shù)外資企業(yè)仍是將重心放在大城市,對三四線市場、縣域市場的文化特征和消費需求缺乏理解與適配。如今中國消費的大趨勢就是轉(zhuǎn)向下沉與性價比,外資難以跟上節(jié)奏。

除了下沉不暢,如今外資在華還面臨著一系列的難題。相比國際市場,中國消費者對速度的要求要高很多,對產(chǎn)品的需求更加多樣化,對線下線上的融合更加關(guān)注,各個行業(yè)的政策變動也都更加頻繁。在賣方市場待久了外資企業(yè),已經(jīng)很難適應這種高強度競爭。

整體上看,中國市場已呈現(xiàn)出了高度區(qū)別于國際環(huán)境的特殊性。外資若想在中國市場持續(xù)擴張,就必須在管理、產(chǎn)品、供應鏈、支付體系、定價和營銷策略等方面做本地化改造。然而,其擅長的標準化與規(guī)模化運營,恰恰與其快速響應本土需求的能力形成矛盾,成為明顯短板。

于是在種種權(quán)衡下,不少外資消費企業(yè)都選擇出售在中國的業(yè)務,交給更懂中國市場的本土資本運營。適當“放手”,或許反而能讓其業(yè)務在中國獲得更好的發(fā)展。

03

轉(zhuǎn)型

外資企業(yè)紛紛出售在華業(yè)務的背后,不僅是因為業(yè)務的下滑,更多是一種綜合性、全方位的考慮,過去那種依靠自身獨立運營的方式發(fā)生了劇烈變化。

但換個角度看,盡管星巴克、迪卡儂等在中國的增長面臨瓶頸,但就企業(yè)實力來說,它們在中國仍然占據(jù)著很大的市場,如星巴克在中國仍有1.4億注冊會員和2350萬活躍用戶,迪卡儂去年在中國區(qū)的營收也破了百億。

顯然,這些企業(yè)遠沒有到“黯然離場”的地步。

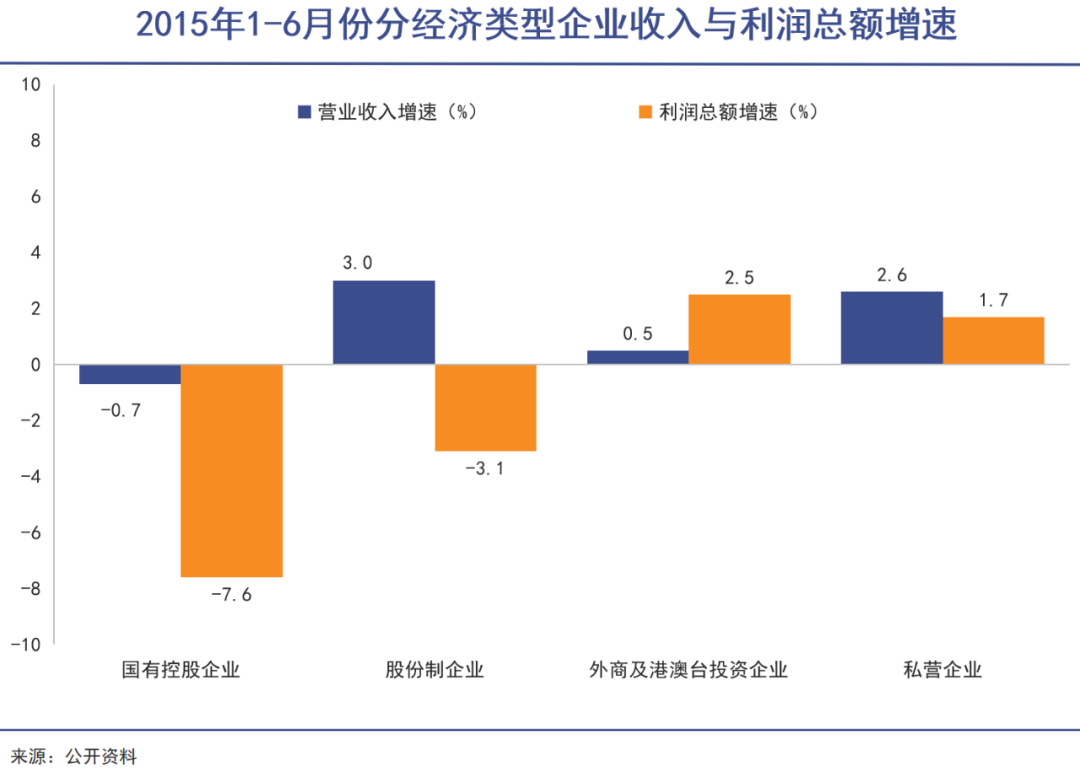

而且從行業(yè)整體數(shù)據(jù)來看,外資企業(yè)的韌性更為明顯。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2025年上半年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,外商及港澳臺投資企業(yè)利潤總額同比增長2.5%,在各類企業(yè)中表現(xiàn)領(lǐng)先,營收利潤率也以7%位居前列。

也就是說,外企在中國并非是已經(jīng)“茍延殘喘”。僅憑部分企業(yè)出售股權(quán)就斷言“外資不行了”,顯然過于片面。尤其是在金融、互聯(lián)網(wǎng)這些不需要深耕細作、實地經(jīng)營的領(lǐng)域,以及在一些高新技術(shù)和高附加值領(lǐng)域,外企依然保持較強韌性和可觀的利潤空間。

資本層面更是如此。海外資本并未減少對中國市場的配置,反而在加碼。貝萊德持有工商銀行的股份已經(jīng)突破5%,北京銀行、寧波銀行等地方銀行的第一大股東也都已經(jīng)是外資背景。同時,不少跨國制造企業(yè)在2025年繼續(xù)宣布在中國新建或擴張產(chǎn)能。

種種跡象都表明,外資在戰(zhàn)略上仍然高度看重中國市場,只是戰(zhàn)術(shù)開始出現(xiàn)變化。

將星巴克、迪卡儂出售股權(quán)簡單解讀為“外資撤退”實際上并不準確。更合理的解釋是,它們正在尋求一種更符合中國現(xiàn)狀的本土化轉(zhuǎn)型。

星巴克CEO就公開表示:“我們對中國市場的信心與承諾不變。”而迪卡儂在宣布出售股權(quán)的同時,仍繼續(xù)在中國擴張門店,這顯然都不是準備撤出市場的姿態(tài)。

不同于麥當勞和百盛,星巴克和迪卡儂甚至都保有了對中國業(yè)務的控股權(quán),出售資產(chǎn)只不過是從重資產(chǎn)的直營模式,轉(zhuǎn)向更輕資產(chǎn)、更靈活的合作模式,從國際化的統(tǒng)一策略,轉(zhuǎn)向更貼近中國消費習慣的本土化運營,這種調(diào)整恰恰是給未來發(fā)展預留了更大空間。

肯德基、麥當勞在中國的深度經(jīng)營已經(jīng)給出了答案。肯德基近年把“瘋狂星期四”做的深入人心,營收、利潤也保持穩(wěn)健增長。麥當勞變身“金拱門”后,八年間門店數(shù)量擴張3倍。將業(yè)務交棒本土資本,不但沒有讓它們退出舞臺,反而造就了它們的二次增長。

如果說2000年前后是外資大規(guī)模入華的高速擴張期,那么二十多年后的今天,它們已進入更需深耕細作的新階段。把更本土化的生意交給中國人自己做,才是最優(yōu)解。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊