小吃集合店“大敗退”

出品/餐企老板內參

撰文/翟彬

最近筆者發現,北京合生匯曾經的排隊王,主打遼寧街頭小吃的【堂堂小伙夫】正在大面積關店,截止到8月底,其北京所有門店均已關閉,目前僅剩下深圳(壹方匯店)一家門店在運營。

另有網友在大眾點評上留言:“懷疑商家跑路,導致充值的錢無法使用”;與此同時,社交媒體上有人爆料【堂堂小伙夫】拖欠供應商貨款。

【堂堂小伙夫】成立于2020年,曾在北京、深圳和鄭州開出12家門店。其中北京合生匯店(首創店)日均最高接待超1000人,高峰期排隊超過2小時。

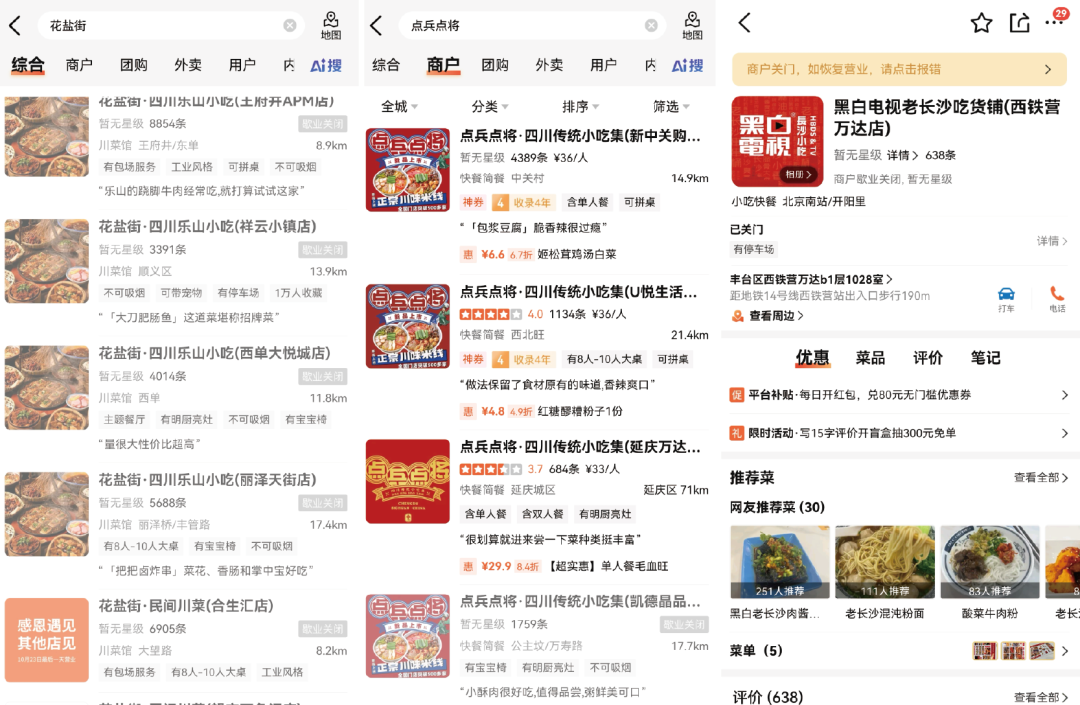

無獨有偶,定位于樂山小吃集合店的【花鹽街】,在過去一年陸續關閉了75%的門店,目前只有3家門店還在運營;四川小吃集合店【點兵點將】也在加速關店,目前北京市場只剩下3家店,從全國范圍來看,其門店數量較巔峰期的400家縮水了三分之二;長沙小吃集合店【黑白電視】已經徹底退出了北京市場,全國門店數量驟減至91家,關店率高達55%。

一邊,“跑路、閉店、收縮”,地方小吃集合店正在出現集體大敗退。而在另一邊,2024年中國小吃快餐品類規模突破萬億,增速超過7.5%,是為數不多還在增長的品類。

小吃品類為什么會出現如此割裂的情況?小吃集合店到底出了哪些問題?未來小吃品類的發展之路又在何方?

小吃集合店,就是“升級版沙縣”?

首先我們要了解,小吃集合店并非什么“新物種”,嚴格意義上來說,沙縣小吃、杭州小吃、成都小吃都算是“初代”的小吃集合店。

如今我們看到的小吃集合店,就是在傳統小吃店的基礎上進行迭代升級:

首先,渠道升級。越來越多的傳統小吃品牌開始從街邊走進購物中心,馬小火、絲戀、點兵點將、蓉李記等品牌80%的門店都開在了購物中心里。

曾經高不可攀A類的商圈也進入到小吃品牌的視野范圍內,堂堂小伙夫的首店選擇了北京流量最大的指標性商場——朝陽合生匯;花鹽街則把店開在了寸土寸金的北京國貿CBD。

其次,場景升級。小吃集合店一改過去“小、破、臟”的形象,花重金在場景上進行改造,體驗升級。

堂堂小伙夫把門店設計成街邊小吃大排檔的樣子,座椅是啤酒筐,服務員穿著東北大紅襖,一秒穿越回東北,氛圍感十足。花鹽街則把“老樂山”搬進了購物中心,不論是像茶壺這樣的器皿,還是用竹筐做軟裝,你都能感受到復古、懷舊的樂山氣質。馬小火西域市集將新疆各地的美食通過檔口的形式呈現,濃厚的異域風情,讓你感覺身在新疆。

最后,產品升級。小吃集合店們放棄了傳統小吃店一店一品的“單品思維”,而是把地方特色小吃一股腦打包進店。花鹽街的slogan是“小吃百種,大味樂山”,堂堂小伙夫的口號是“一口吃遍遼寧大街小巷”,點兵點將的宣傳語叫做“無需東奔西走,一站式吃遍四川特色”,馬小火的賣點是“半小時吃遍西域”……

位置從街邊到商場,裝修從簡單到豪華,產品從單一到復雜,小吃集合店完成了一波華麗轉身。

品類升級為顧客帶來了全新的體驗,疊加疫情后的報復性消費和餐飲創業浪潮,小吃集合店2021年前后開始爆發式增長。蓉李記、湘下佬的門店數量最高時均突破100家,黑白電視一度超過200家,點兵點將更是接近350家。在流量上,小吃集合店成坐上了購物中心的C位,堂堂小伙夫、花鹽街常年穩居小吃快餐和川菜的熱門榜榜首,是當之無愧的頂流。

小吃集合店,竟是偽命題?

從去年開始,小吃集合店的勢頭急轉直下,究其原因大致如下:

第一,定位有Bug。全國超過70%的小吃品牌的人均消費在20元以下,但大部分小吃集合店的客單都高于這個標準,點兵點將平均客單是35元,堂堂小伙夫是50元,花鹽街更是達到了70元。用一頓快餐甚至正餐的價格去吃小吃,明顯與消費降級的大環境背道而馳。

第二,客群不清晰。堂堂小伙夫要把菜賣給遼寧的老鐵,那問題來了,北京的遼寧老鄉夠不夠多?能不能撐起店里的生意?如果說把客群擴大呢?問題又來了,嘗鮮沒問題,復購怎么解決?一旦品控下降,連老鄉都不會支持你。

所以,小吃集合店到底是“在外地,做本鄉人的生意;還是在外地,做外地人生意”?到底是賣產品,還是賣鄉愁?

過去幾年,作為知名度最高的小吃集合店,文和友的境遇已經給出了答案:文和友廣州投資2個億、占地5000平米,單日排隊最高達3000桌,如今已經黯然落幕;深圳文和友高光不再,目前仍在苦苦支撐。北京和平菓局、武漢利友誠、福州M17等全國各地的“文和友分友”也歸于平庸,流量下滑嚴重。

第三,產品“三宗罪”。

不聚焦。

“匯集家鄉經典小吃”,聽起來樣樣都好,但問題是,如果什么都是爆款,就等于沒有爆款;樣樣都是招牌,相當于沒有招牌。產品平庸,吃完就忘,沒有記憶點。

同質化。

小吃是供應鏈滲透率最高的品類之一,我們常吃的一些明星單品都是非常成熟的供應鏈產品,比如湘菜里的臭豆腐、糖油粑粑、大香腸;東北菜里的烤雞架、鍋包肉、冷面;川菜里的酸辣粉、鍋巴土豆、烤苕皮、包漿豆腐、冰粉、紅糖糍粑、小酥肉等。

供應鏈程度高,就導致產品雷同、口味相似,同質化嚴重,在店里吃的跟地攤吃的口味沒區別,消費者很難為這樣的高溢價、低品質的產品買單。

定位搖擺。

如果店里的小吃比重太多,那剛需性就不夠,顧客到店消費的頻次就會越來越少;如果一味的增加主食,提升剛需,又跟品類的定位不符。更要命的是,有些品牌為了迎合市場,挽回流量,什么產品火就賣什么,比如號稱是“四川小吃天花板”的點兵點將,居然賣起了費大廚同款的“辣椒炒肉”。

第四,財務模型有大問題。

在哪吃小吃,大家是不挑地方的,地攤可以,街邊店也行,夜市更沒問題。但是,一旦進了商場,成本結構就發生了巨大的變化,小店變大店,房租成本漲上去了;夫妻店變連鎖店,人工又增加了;單品變多品,設備和庫存又上去了。

最重要的是,如何平衡流量和成本之間的關系。小吃是典型的非剛需品類,非剛需要想包住成本,就必須開在流量高的地方,流量高就意味著租金高,要想平衡租金,客單就必須漲上去,客單漲上去了,流量就下來了……問題形成了閉環,無解了。

我們都知道,好的商業模型是短周期、低投入、高回報。而小吃集合店則恰恰相反,在一個高租金、高流量的地方做一個低頻、低毛利、低復購的生意。一旦品類的紅利期過去,品牌就萬劫不復。

第五,跨品類競爭。

近幾年隨著行業內卷加劇,幾乎所有餐飲品類都開始做加法,尤其是快餐。根據相關數據統計,2025年上半年,以粉面為主的快餐品牌共推出了242款非主食類新品,小吃的比例高達30%,排名第一。對于快餐而言,小吃能夠搭配套餐,提升客單價,還能豐富場景,拓寬客群。所以我們看到大量快餐品牌的菜單里,炸串、小酥肉等成為標配,鹵味變成了“萬能搭子”。

存量市場下,小吃的市場份額被嚴重分流。除了被快餐截胡,更被各類網紅小吃打的抬不起頭,就連海底撈都去夜市擺攤賣小吃。更慘的是,疫情之后政策放開,大量的街邊小吃雨后春筍般的出現,小吃多到吃不過來,產品沒有稀缺性,大量擠壓了商場店的生存空間,最終的結果就是,商場干不過街邊,街邊干不過地攤。

沙縣小吃的slogan是“一元進店,兩元吃飽,五元吃好”,反觀現在的小吃集合店,性價比的優勢全無,吃一次小吃的價格比一頓快餐還貴。另外,傳統小吃店“即買即走、邊走邊吃”的優點也徹底消失,小吃集合店在市場的壓力下,已經變成了“披著小吃集合店外衣”的快餐店。

門店從小到大,模式從輕到重,市場從一片藍海走進了一片紅海,從結果上看,小吃集合店的這一波“強行升級”已經宣告失敗。

小吃品類,還是不是個好買賣?

先說結論:小吃不會消失,只會以不同的形式存在。

第一種,反供應鏈模式。

小吃是典型的“小門店+大連鎖+全供給”的商業模式,尤其像麻辣燙、炸串、鹵味這樣高度供應鏈化的品類,在極短的時間里就能跑出千店萬店。但硬幣通常都有兩面,“口味同質化,缺少煙火氣”,加上對預制菜的抵觸,使得消費者對連鎖型的小吃品牌早已祛魅。

而另一邊我們發現,能夠最終沉淀下來,被廣大消費者接受和認可的小吃品牌,都有著強大的產品基因且能遵循著地域偏好,最重要的是——“堅持手作”。

比如,樂山的小豆海棠品牌堅持90%是手工制作;杭州的椿花奶奶主打“每日現點現做”;昆明的留煥小吃的賣點是“四代傳承,堅守老味道”;貴陽的怪嚕飯給自己的定位是非遺文化和“技藝傳承的小吃手藝人”;寧夏吳忠的杜優素,通過對地標美食的升級再造弘揚吳忠的早茶文化……

鹵味是“現炸的”,糖水是“現煮的”,米粉是“現磨的”,澆頭是“現炒的”……模式做重,鍋氣做足,儀式感做強,“反供應鏈”確實增加了人工和能耗,但也建立了壁壘和差異化。小豆海棠從樂山走進成都,6家店家家霸榜,成為現象級的品牌;怪嚕飯連續登上必吃榜,成為貴陽唯一上榜的小吃品牌;杜優素更是成為寧夏小吃的一面大旗……

第二種,“小吃主食化”。

我們發現一個問題,在全國如此眾多的小吃品類,為什么只有西北的小吃集合店生意不錯?

答案是,西北的小吃大部分都是主食。

涼皮、拌面、肉夾饃……我們常吃的西北小吃基本都是以碳水為主,飽腹感強,既能解饞又能管飽,所以西北小吃的生命力更長一些,相反的,西南和華南地區的小吃就比較吃虧。

眾所周知,小吃解決的是“饞”,快餐解決的是“餓”,正餐解決的是“聚”。

在當下消費者的需求里,正在努力克制“饞”,減少“聚”的頻次,重點解決“餓”。

實際上,“小吃主食化”已經成為一種趨勢。

我們發現越來越多的品牌通過增加主食,將小吃轉變為適合正餐時段的完整一餐,從而拓寬消費場景,提高品牌的生存能力。

比如,在甘食記的菜單里,除了抄手、炸串,還有抗餓的鍋盔、甜水面和紅糖糍粑等;夸父炸串在2024年增加了系列主食,包括酸辣粉、麻辣燙、布袋饃和重慶小面等10多款產品;喜姐炸串在門店增加了里脊卷餅、魷魚卷餅、牛肉卷餅等8款主食。

如今市場對小吃的要求是,既要有小吃的屬性,滿足多場景需求,又能解決剛需溫飽,因此“小吃快餐化、小吃主食化”就成了未來的趨勢。

第三種,“不起眼的大生意——地攤小吃”。

夜經濟催生大批的小吃小喝,經濟下行又帶動大量的人跨行到餐飲創業,這兩者結合在一起,就催生了一個巨大的行業——小吃培訓。

小紅書上,關于“小吃攤創業小項目”相關筆記超過100萬篇,抖音上有關“小吃培訓”的相關話題達到76.5億次。

網上有句話,叫做“賣飯的不如賣課的”,這句話放在小吃里面同樣適用。

如今地攤小吃培訓已經規模化和產業化了,有短視頻博主通過“上線賣課+線下培訓”的形式年入千萬,更多的小吃店老板則利用自媒體記錄自己每天開店的過程,然后通過“收徒+培訓”的形式獲益,邊際成本極低,收益甚至超過主業。

小吃不一定是個好買賣,但小吃培訓一定是。

與此同時,隨著地攤經濟的體量越來越大,“地攤連鎖”逐漸興起。其模式于傳統加盟連鎖無異,即同一個品牌在不同的夜市擺攤,產品由公司每日統一配送,公司只提供后端供應鏈支持。

比如傳統地攤小吃的四大金剛,鐵板魷魚、烤面筋、烤冷面、烤生蠔,背后都是極其成熟的供應鏈。相較于實體店,地攤連鎖沒有房租、沒有裝修,人工壓縮到極致,管理成本幾乎為零,地攤攤主實現了收益最大化。

小結

四年前絕對是小吃賽道的高光時刻:

2021年,夸父炸串獲得兩輪近億元融資;隨后,喜姐炸串獲得A輪2.95億融資;同年,熱鹵品牌盛香亭宣布完成近億元融資,風干辣鹵連鎖品牌“菊花開”收獲了1億元的投資,河南鹵味品牌九多肉多獲數億規模A輪融資……

消費強勁、資本看好,小吃迎來了自己的“黃金時代”。

但在過去的四年間,小吃猶如坐上了過山車,在大環境劇烈的變化背景下,小吃賽道也在快速迭代:

1.0——大單品:以地方特色小吃為主,小店、小投資、好復制,千店萬店;

2.0——網紅小吃:嚴重考驗新鮮感的賽道,更新頻率極快,生命周期短;

3.0——小吃集合店:一站式滿足顧客需求,提供堂食服務,產品、環境和體驗全線升級;

4.0——小吃快餐化:好吃、解饞兼具飽腹感,比如去年火起來的烤土豆、炸薯條等。

超級大單品的代表正新雞排,被傳2年關了1萬家;被流量催熟的網紅小吃方生方死;小吃集合店正在面臨大敗退,小吃賽道極致內卷的背后,是時代和消費者的殘酷選擇。

所以,沒有“永遠賺錢”的生意,只有不斷適應環境變化,并快速調整的模式才是好模型。

發表評論

登錄 | 注冊