中國美妝到了臨界點?復盤日本如何熬過“失落的三十年”?

出品/用戶說

撰文/林其心

“劇本重演?增長從未停止?”

歷史總在不經意間顯露出驚人的相似性。在2024年的中國市場,人們熱議著高股息資產的穩(wěn)健、小米與比亞迪等品牌憑借極致性價比遠征海外時,一種歷史的回聲似乎正在響起——這幅圖景,與日本在“失落的三十年”期間所淬煉出的經濟與消費邏輯,存在著耐人尋味的暗合之處。

歷史并非簡單的重復,而是押著相同的韻腳。回望日本那段從喧囂到沉寂,再到緩慢復蘇的漫長周期,并非是為了給當下的中國市場下一個草率的定論,而是試圖在那片曾經的廢墟之上,尋找穿越迷霧的火光——尤其是在與個體感受最貼近的“美麗賽道”上,那些關于韌性、創(chuàng)新與人性需求的故事,或許能為今天的我們,提供最清醒的鏡鑒與啟示。

喧囂落幕后:

當消費主義浪潮退去

故事的開端,是1989年12月29日。當天的日經225指數(shù)定格在38916點的歷史巔峰,彼時的東京,銀座的霓虹與雷克薩斯的燈光,足以照亮整個奢侈品世界的欲望。普通家庭主婦可以乘坐出租車去超市買菜,大學生畢業(yè)就能拿到數(shù)個世界五百強企業(yè)的Offer。

然而,這既是頂點,也是懸崖的邊緣。泡沫的破裂來得迅猛而徹底,此后二十年,日經指數(shù)一路下墜,一度跌超80%,整個日本經濟駛入了一段漫長的靜默期。

對于普通民眾而言,宏大的經濟敘事最終會落點到體感鮮明的個人生活。最直接的變化,是錢包的厚度。日本厚生勞動省的數(shù)據顯示,從2000年到2024年,日本上班族的平均年收入增長不足5%,但同期食品等生活必需品的價格卻上漲了15%至30%。這種“收入-物價”的剪刀差,無情地切割著人們的可支配收入。

一個流傳甚廣的數(shù)據是,根據新生銀行的調查,日本上班族的平均零花錢,從2005年的55,000日元,一路萎縮至近年來的38,000日元左右,中年群體因背負房貸與子女教育支出,個人可自由支配的金額更是捉襟見肘。

消費主義的浪潮應聲退去。曾經占據全球奢侈品市場近七成份額、連路易威登都感嘆“要為日本人生產專用大尺寸手袋”的日本,風光不再。取而代之的,是作家三浦展筆下的“下流社會”,是優(yōu)衣庫的基礎款、無印良品的“這樣就好”哲學、百元店大創(chuàng)的實用雜物,以及二手市場的全面興起。

這并非消費的消亡,而是一場深刻的結構性重組。人們沒有停止消費,只是消費的決策鏈條被前所未有地拉長和審視。品牌的光環(huán)被剝離,價格、功能、耐用性、必要性被置于天平的兩端反復掂量。消費,從一種身份的彰顯,回歸到了生活的本質需求。

廢墟上的花朵:

逆勢生長的“美麗經濟”

然而,在一片蕭條的景象中,總有“反周期”的種子在悄然萌發(fā)。美妝個護,這門關于“悅己”的生意,便在經濟的寒冬里開出了一朵倔強的花。

數(shù)據顯示,從1992年到2022年這三十年間,日本的美妝市場(包含美容服務)規(guī)模逆勢增長了45.9%,遠遠跑贏了萎縮近30%的可選消費品大盤。2024年,其市場規(guī)模預計達到320.5億美元。日本的人均護膚品支出更是位居全球第一,護膚品品類2023年市場規(guī)模為217.6億美元,預計到2028年增至243.8億美元(CAGR 2.3%)。

這一現(xiàn)象是經典的“口紅效應”的現(xiàn)實印證:經濟下行期,消費者會傾向于購買成本相對較低、卻能帶來即時滿足感和情緒慰藉的“小確幸”產品。美妝個護產品,恰好滿足了這一低成本、高反饋的心理補償需求。而這種現(xiàn)象的背后,究竟隱藏著怎樣的商業(yè)密碼?

平價化與專業(yè)化的雙軌并行

當預算收緊,消費者的算盤打得更精了:人們并未放棄對美的追求,而是將目光從昂貴的百貨專柜,轉向了觸手可及、選擇豐富且價格透明的藥妝店。

日本行業(yè)報告顯示,高達81%的消費者會選擇在藥妝店購買平價化妝品,在20-30歲的年輕人群中,這一比例更是攀升至92%。藥妝店,這個一度只與藥品和健康相關的場所,搖身一變成為了“美麗圣地”,貢獻了美妝零售61.8%的份額。

與此同時,消費需求變得前所未有的精細和苛刻。保濕、美白、抗衰老這三大核心訴求,催生了產品端的極致內卷。品牌若想在平價渠道中脫穎而出,甚至獲得溢價,就必須拿出真正的“硬功夫”。

資生堂:“雙面手”戰(zhàn)略

作為日本美妝界的百年巨頭,資生堂的應對堪稱典范。它一方面維持著高端線(如The Ginza、Clé de Peau Beauté)在百貨渠道的尊貴形象,滿足高凈值人群的需求;另一方面,以前所未有的力度,打造了一系列針對藥妝店渠道的“平價王牌”。

ELIXIR(怡麗絲爾),精準定位30-40歲女性的初期抗老需求,以膠原蛋白科技為核心,憑借出色的膚感和明確的功效,成為藥妝店的“斷貨王”。其明星產品“優(yōu)悅活顏彈潤睡眠面膜”等,以親民的價格提供了比肩高端品牌的體驗。

ANESSA(安耐曬)則將防曬這一功能性品類做到了極致。通過持續(xù)的技術迭代,如“遇熱更強”、“遇水更強”的黑科技,安耐曬不僅在日本,更是在整個亞洲市場,將自己打造成了“專業(yè)防曬”的代名詞,享有極高的品牌忠誠度和溢價能力。

FANCL(芳珂)的“窄門”突圍

成立于1980年的FANCL,則走了另一條路。在“失落的三十年”中,它精準地捕捉到了消費者在經濟下行期對“安全”“健康”“透明”的深層渴望。

在化妝品普遍使用防腐劑的年代,F(xiàn)ANCL開創(chuàng)性地提出“無添加”理念,產品不含防腐劑、香料、酒精等刺激成分——這不僅是一個營銷口號,更是一種對時代焦慮的回應。

產品形態(tài)信任狀態(tài):其標志性的30ml小容量包裝、明確標注的生產日期和開封后60天內用完的建議,將“新鮮、安全”這一抽象概念,轉化為消費者可感知的具象承諾,建立了強大的信任壁壘。

此外,作為DTC模式的先驅,F(xiàn)ANCL早期繞開傳統(tǒng)渠道,通過郵購和直營店直接與消費者溝通,不僅降低了渠道成本,更沉淀了忠實的用戶社群。后續(xù),它順理成章地將產品線從護膚品延伸至健康食品,進一步鞏固了其“內外兼修”的健康專家形象。

資生堂和FANCL的成功殊途同歸,共同證明了:即便在平價時代,擁有核心技術和清晰價值主張的“功能性”產品,依然能在享有定價權的同時,受到消費者的擁戴。

“破圈”帶來的增量市場

當女性市場趨于飽和,新的增長點在預料之外的地方爆發(fā)——男性美妝市場開始覺醒。

日本中老年男性美妝市場的崛起就是一個絕佳的案例。這背后揭示了深刻的社會變遷:終身雇傭制瓦解,中老年男性面臨著更激烈的職場競爭,保持體面、年輕的儀容成為一種“軟實力”。

2023年,該市場銷售額相比六年前激增170%。資生堂再次展現(xiàn)其敏銳嗅覺,旗下男士品牌SHISEIDO MEN大膽啟用50歲的資深演員反町隆史作為代言人,其廣告語直擊人心:“重要的不是年齡,而是活法。”

此舉直接帶動旗下單品銷量增長了60%。這不僅是一次成功的營銷,更是一次對傳統(tǒng)觀念的解構——追求體面與精致,無關年齡,也無關性別。

渠道革命:

從“大而全”到“小而美”

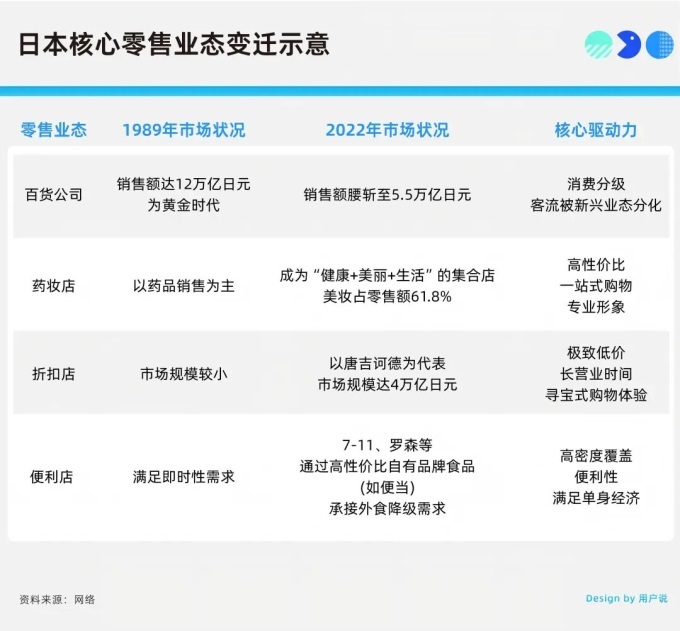

消費行為的變化直接催生了零售渠道的結構性革命。曾經作為消費地標的百貨商店,在這場變革中首當其沖。根據日本百貨店協(xié)會的數(shù)據,其銷售額從1989年的12萬億日元,腰斬至2022年的5.5萬億日元。為了求生,百貨公司不得不將更多的空間讓渡給“剛需”的食品,其銷售占比從20.6%提升至29.3%。

此消彼長。當百貨的燈光黯淡下去,藥妝店、折扣店和便利店的招牌卻愈發(fā)閃亮。它們之所以能成為贏家,核心在于它們重構了“人、貨、場”的關系,成為了聚合“健康、便利、性價比”三大剛需的新型流量入口。

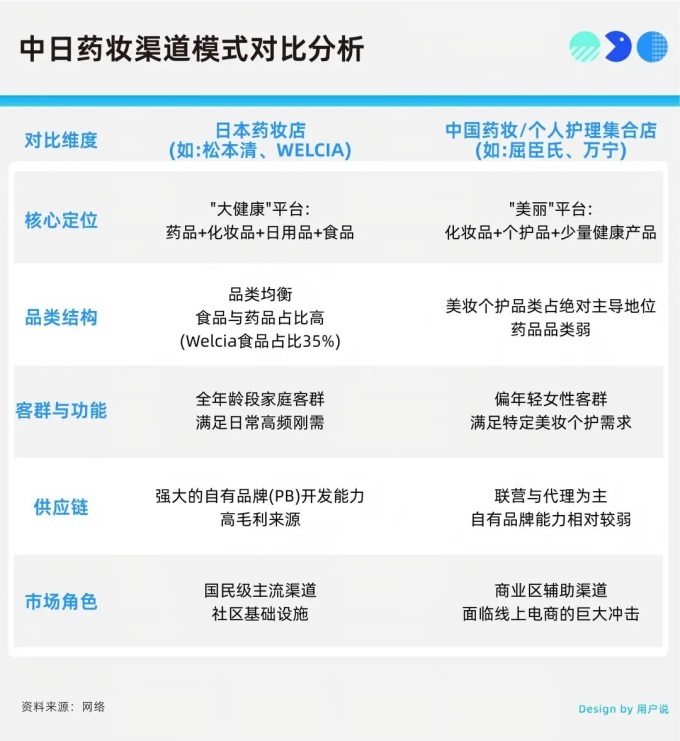

藥妝店:國民級“健康+美麗”設施

以松本清、Welcia為代表的藥妝店,其進化路徑清晰地反映了消費需求的變遷。它們從最初的“藥店”,逐步疊加“美妝店”、“日用品店”乃至“食品超市”的功能。在Welcia的門店中,食品銷售占比甚至高達35%。這些藥妝店通過高頻的日用剛需品引流,再通過高毛利的美妝和藥品獲利,形成了健康的商業(yè)閉環(huán)。其密集的社區(qū)布局、專業(yè)的藥劑師咨詢服務,使其不僅僅是購物場所,更成為一種生活方式的承載。

折扣店:唐吉訶德的“尋寶式”狂歡

以“驚安の殿堂”唐吉訶德為代表的折扣店,則創(chuàng)造了另一個商業(yè)奇跡,其年銷售額突破4萬億日元。唐吉訶德的成功秘訣在于其獨特的“壓縮陳列”和“尋寶式”購物體驗,貨架高聳入頂,商品堆砌如山,狹窄的過道里,年輕人一邊刷著手機攻略,一邊在折扣電器和限量零食中挖掘寶藏……這種‘混亂’本身就是一種沉浸式體驗,也極大地提升了坪效。其24小時營業(yè)模式、從奢侈品二手包到薯片全覆蓋、琳瑯滿目的低價商品,使其成為年輕人夜間消磨時光的圣地,完美地將“便利”“折扣”與“娛樂”融合。

便利店:無所不能的“社會毛細血管”

7-11、羅森、全家等便利店,則通過高性價比的自有品牌(PB)產品,完美承接了外出就餐的“消費降級”需求。其便當、飯團、甜品和咖啡,品質不斷提升,價格卻遠低于餐廳,占到了銷售額的40%以上。更重要的是,它們早已超越了零售終端的范疇,集成了ATM、快遞收發(fā)、票務服務等功能,成為深入城市肌理的“社會毛細血管”。

這一邏輯,同樣體現(xiàn)在大健康食品的崛起上。在人口老齡化和健康焦慮的雙重驅動下,功能性飲料、益生菌制品等開始從“保健品”的定位,融入日常餐飲場景。明治乳業(yè)的乳酸菌產品,憑借FOSHU(特定保健用食品)的權威認證,年銷達10億瓶,成為國民級的健康消費品。

風險與差異:

為何日本經驗不能直接照搬?

雖然日本市場的演變提供了寶貴參照,但直接將其經驗套用于中國市場的做法存在巨大風險,原因在于兩國在商業(yè)底層邏輯,尤其是互聯(lián)網生態(tài)上,存在根本性差異。

互聯(lián)網生態(tài)的“非對稱”革命

日本的互聯(lián)網和電商的發(fā)展是漸進式、補充式的。強大的線下渠道如藥妝店、便利店等根基深厚,互聯(lián)網更多扮演了“賦能”和“補充”的角色。例如,@cosme作為美妝口碑社區(qū),為線下購買提供了決策參考;資生堂推出的AR試妝,提升了線上體驗,但最終的交易往往仍在線下完成。電商在日本更像是一個新增的、平行的貨架,并未顛覆線下流量格局。

而中國互聯(lián)網的發(fā)展是跨越式、顛覆式的。以淘寶、天貓、京東為代表的平臺電商,以及以抖音、小紅書、快手為代表的內容/社交電商,徹底重構了消費者的決策鏈路和品牌的成長路徑。

站在消費者的角度,在當前,一個典型的中國消費者路徑是:在小紅書被“種草”,去抖音看KOL直播講解,在B站看素人測評,最后在天貓或抖音小店下單。整個過程與線下渠道完全脫鉤。

站在品牌的角度,品牌成長路徑壓縮,一個新銳國貨品牌,可以借助一輪精準的社交媒體投放和直播合作,在極短時間內實現(xiàn)從0到1的爆發(fā)。

此外,直播帶貨這一“中國特色”的商業(yè)模式,創(chuàng)造了日本市場難以想象的爆發(fā)力與銷售效率。李佳琦、董宇輝等頭部主播,本身就是巨大的流量入口和信任代理。

品牌成長周期與迭代速度的差異

這種迥異的生態(tài),導致了兩國品牌成長邏輯的根本不同。

日本走的是長坡厚雪的“養(yǎng)成系”,品牌成長周期較長,依賴于長期的研發(fā)投入、渠道深耕和口碑積累,如FANCL。品牌一旦建立,忠誠度相對更高,生命周期也更長。

而中國則是流量驅動的“爆發(fā)與速朽”,互聯(lián)網生態(tài)極大地壓縮了品牌的成長周期,但也帶來了“成也流量,敗也流量”的困境。當流量紅利消失或成本激增,許多“網紅”品牌便迅速沉寂。品牌忠誠度更容易被新的流量、新的敘事、更低的折扣所侵蝕。

因此,中國品牌當前面臨的挑戰(zhàn),遠比“失落三十年”中的日本品牌要復雜和多變。日本經驗中關于“產品價值回歸”和“渠道效率提升”的內核具有參考價值,但在中國,想做到這兩點,就必須將戰(zhàn)術打法上進行徹底的本土化和數(shù)字化重構。

鏡鑒中國:

美麗賽道的未來啟示

將視線拉回中國,我們正站在一個相似但又截然不同的路口。當流量紅利見頂,消費決策回歸理性,日本過去三十年走過的路,無疑為中國的美妝個護及大健康品牌,提供了極具價值的思考。

科技力是性價比時代的核心競爭力

中國從不缺供應鏈和制造能力,這讓“平價”變得容易。但日本的經驗告訴我們,真正的護城河,是在平價的基礎上,擁有如資生堂專利成分或FANCL“無添加”理念那樣的“獨門絕技”。

對于珀萊雅、華熙生物、貝泰妮等本土企業(yè)而言,持續(xù)投入基礎研發(fā),將“成分黨”的故事講得更深入、更扎實,是從“網紅”走向“長紅”的關鍵。未來的競爭,將是專利成分、緩釋技術、合成生物學等硬核科技的比拼。

重審“人”的價值,藍海在燈火闌珊處

當所有品牌都在內卷年輕女性市場時,是否忽略了更廣闊的人群?中國日益龐大的“銀發(fā)族”、開始注重“面子工程”的男性、深受皮膚問題困擾的敏感肌人群......他們同樣擁有對美的向往和未被滿足的需求。

借鑒日本的經驗,為這些“沉默的大多數(shù)”開發(fā)專屬產品線,并用他們能夠理解和共鳴的方式進行溝通,例如通過他們信任的垂直領域專家或同齡KOL對品牌進行種草和宣傳,或許能開啟一片全新的藍海。

渠道的本質是效率和體驗的融合

線上流量成本高企,線下渠道的價值正在被重估,然而這絕非簡單的回歸。未來的零售模式,一定是線上線下體驗的無縫融合。

線下體驗亟待升級。想象一下,區(qū)域性的連鎖便利店(如美宜佳)可以成為國貨美妝的“試用前哨”和“即時零售”終端;而屈臣氏、叮當快藥等,則可以借鑒Welcia的模式,轉型為集美妝、健康食品、家用醫(yī)療器械于一體的社區(qū)“健康管理中心”。未來三年,中國或將誕生自己的‘松本清’,但絕不是簡單復制;線上流量霸主和線下體驗之王必有一戰(zhàn);那些仍沉迷于‘流量洗牌’、忽視產品研發(fā)的品牌,或將第一批出局。

線上線下聯(lián)動更有潛力。消費者在線上被種草后,可以被引導至線下體驗、檢測皮膚,完成購買后,其數(shù)據被沉淀至品牌私域,用于后續(xù)的精準服務和復購提醒。這種O+O(Online + Offline)模式,將是未來渠道競爭的核心。

經濟的下行周期,從來不是消費的末日,而是一個新趨勢的孵化器。它會淘汰掉浮夸的泡沫,讓真正具備核心價值的企業(yè)脫穎而出。日本的經驗如同一面鏡子,清晰地映照出:當外部環(huán)境變得不確定,人們會更加關注自身,關注那些能帶來即時慰藉和長期回報的東西——健康的身體、體面的外表、平和的情緒。

基于日本的經驗,下一個十年,中國美妝市場的競爭焦點將不再是單純的營銷戰(zhàn),而是對核心原料專利、皮膚生理學研究和本土化活性物應用的爭奪。

“健康”與“美”的邊界將徹底模糊,未來成功的品牌,很可能誕生在像FANCL這樣,能橫跨護膚品和功能性食品兩大領域的‘雙棲’企業(yè)之中。”

對于中國的從業(yè)者而言,這或許是最好的時代。挑戰(zhàn)在于,如何告別野蠻生長的路徑依賴,在喧囂的流量世界中保持一份對產品和消費者的敬畏;機遇則在于,能否在收縮的周期里,挖掘出更貼近人性的價值,用科技創(chuàng)新和人文關懷,真正地穿越周期。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊