I Do被申請破產,這屆年輕人不買鉆石了?

來源/全天候科技

撰文/胡描

編輯/羅麗娟

中國的鉆石零售商們,在2022年過得不甚如意。

就在近日,鉆戒品牌I Do的母公司新增破產審查案件。在此之前,這家企業就被爆出了裁員、欠薪,門店被轉手給加盟商。

不僅是I Do,另一家主打婚戒的品牌DR也面臨著營收與利潤雙減的困境。

印度許多中游加工廠直接對口中國珠寶零售商。就在2022年年底,有印度知名加工廠營銷部負責人透露,中國市場現在的訂單狀況“遠低于疫情之前”。許多中游的工廠處于低產的狀況,更有當地報道稱“12月份有20000余名鉆石工人失業”。

另據戴比爾斯發布的《2022鉆石行業洞察報告》:“由于Covid-19,中國進一步減緩了成品鉆石交易。與2021年上半年的強勁基數相比,2022年上半年印度毛坯鉆石凈進口同比下降31%。與2019年上半年相比,毛坯鉆石凈進口下降14%。”

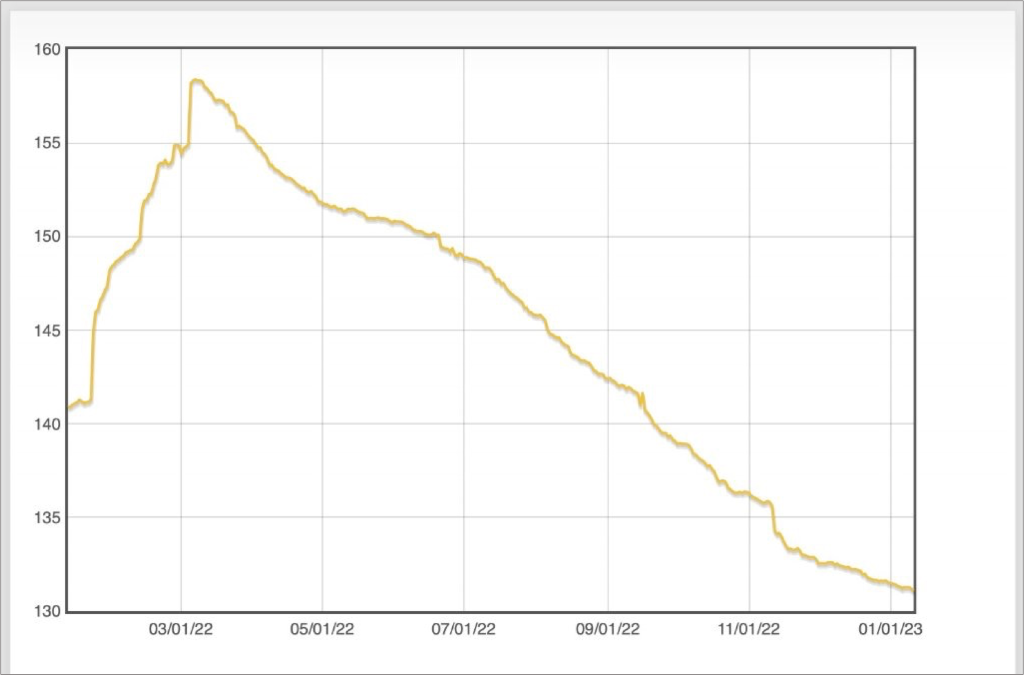

而需求的縮減,也使得成品鉆與毛胚鉆的價格持續下跌。據IDEX的鉆石指數,過去一年,在2022年3月時達到了頂峰,接近160,但隨后便是持續的滑坡,到今年1月1日,已經跌至131。

IDEX的鉆石指數 圖片來自:IDEX報告截圖

而造成鉆石消費市場低迷的原因,不僅有疫情影響,也有鉆石行業自身的問題。

中信建投證券鉆石行業研究報告指出:“天然鉆石的價格需要打造故事來協同,其價值根本上取決于消費終端是否接受價值構成要素。”

在過去半個世紀里,成功的“通用性”營銷使得鉆石與愛情概念深度捆綁,鉆戒一度成為婚戀市場剛需品,鉆石價格也水漲船高。

但如今,鉆石的“神圣性”逐漸消退,質疑聲四起,并不再被當代年輕人認為是婚姻必需品;打著“克拉自由”旗幟如火如荼發展的培育鉆石行業,也在進一步消解鉆石的“稀缺性”;此外,越來越多的國人意識到,鉆石并不具備類似于黃金的投資屬性,對其消費熱情也進一步降低。

“鉆石消費核心在于它的營銷一定要與時俱進,符合年輕人的心理需求。”《鉆石觀察》創始人、資深鉆石珠寶行業專家朱光宇告訴全天候科技,“一個概念行業吃了100年,再往后就麻煩了。人在變,社會在變,行業只有跟著社會不斷的變,才能把自己做得更加符合這個時代,這是鉆石行業要干的事情。”

如果不從根源上改變這些困境,鉆石消費市場的低迷或將繼續,I Do和DR當前的困境也只是一個開頭。

01

I DO被申請破產

天眼查顯示,近日,I Do鉆戒的母公司恒信璽利實業股份有限公司(以下簡稱“恒信璽利”)新增破產審查案件。申請人為北京艾貝利特服裝服飾有限公司,經辦法院為曲水縣人民法院。迄今,該公司緣何申請破產重整恒信璽利還未有官方說法。

只不過,對于I Do被申請破產的信息,并沒有讓行業內外太過意外。

從財務數據上來看,I Do在2022年陷入了滑坡式的下滑。

據財報,恒信璽利在2021年的營收、凈利潤還十分可觀,分別為22.61億元、1.13億元。但到了2022年上半年,營業收入僅6.28億元,同比下降41.99%;凈利潤704.44萬元,同比下降88.62%。

同時,其負債和現金流情況也不樂觀。

據其2022半年報,恒信璽利在報告期內的資產規模超過42.4億元,負債規模超過16.68億元,其中應付職工薪酬超過3440.5萬元。

據公開報道,去年4月,I Do開始轉讓直營門店,試圖通過變賣資產以紓困;不少員工接受媒體采訪時表示,各個大區也開始了大規模裁員。在2022年11月,恒信璽利大規模注銷各地分公司。

實際上,在2022年上半年,恒信璽利員工數已由1684人減少至1104人。半年之中減少了580人,超過三分之一。

多位自稱為I Do員工的網友在社交平臺上爆料稱,I Do品牌總公司以及東北、華南、華北等多個直營大區拖欠員工薪資數月,經過近一年的討薪,仍未獲得滿意的結果。

對于一些供應商的貨款,恒信璽利也遲遲未付,已有不少供應商向法院申請強制執行。業內推測,“北京艾貝利特服裝服飾有限公司”應該也是一家供應商。

圖片來源:I Do官網

在2022年之前,I Do的門店結構為“直營+加盟”的模式。其2021年年報顯示,該公司在全國共開設有99家直營店、39家聯營店及577家加盟店,總計715家門店。而到今年6月時卻只剩下630家,關閉了85家線下門店。

不僅如此,據界面新聞報道,此前,I DO在整個中國市場分為華北、東北、華東、華南、西北、西南和上海等7個大區,這些大區為品牌直營公司,分管各個區域市場的品牌活動和加盟商。其中,I DO西北大區直營公司于2022年4月大規模裁員后不久解散,上海大區解散的時間是2022年8至9月間,而東北大區是在10月底至11月初。

從2006年創立到如今,含著金湯匙出身的I Do也曾是資本的“寵兒”。

其創始人李厚霖在上個世紀90年代,已經在珠寶行業小有名氣,而后乘著全球最大的鉆石供應商戴比爾斯進入中國的東風,李厚霖也搖身一變“鉆石大亨”,做起了鉆石的生意。1999年,年僅26歲的李厚霖創立了恒信鉆石機構,他的第一家門店開在了北京王府井,足足有1500多平米,被稱之為“鉆石宮殿”。

在鉆石消費市場中,60—70%的市場是婚戒,這也促使李厚霖在2006年創立了恒信璽利,并推出了珠寶品牌——I Do,主攻婚戀鉆石市場。

彼時,李厚霖在鉆石供應鏈上打下的基礎,對婚戀市場的精準理解,以及婚戒的巨大市場前景,都讓一干投資機構看好。天使輪時,恒信璽利就獲得了來自中信證券的投資;A輪又獲得了來自紅杉資本中國、中路資本的9000萬人民幣融資。

據天眼查數據,成立至今,加上定向增發,恒信璽利共完成9 輪融資,其他投資人還包括東方證券、盛世景、招商證券、中巖投資等。

恒信璽利還曾多次沖擊IPO。有媒體統計,在掛牌新三板前后,該公司在8年時間里曾7次嘗試上市,還試圖借殼寶光股份曲線上市,但均未成功。

2018年,恒信璽利的第三大股東紅杉中國清倉退出,并由珠寶品牌周大生接盤了這16.6%的股份。

02

何以至此?

對于業績的下滑,恒信璽利在財報中解釋稱:2022年上半年,國際形勢復雜嚴峻,全球經濟繼續低迷,國內疫情呈現點多、面廣、頻發的特點,對經濟運行的沖擊影響加大。受疫情影響,公司經營壓力有所增加。

在鉆石消費渠道上,線下門店依然占據主要份額。據戴比爾斯集團發布的《2022年鉆石行業洞察報告》,據該公司統計中國前五大珠寶零售商的相關數據后發現,在2021年,鉆石首飾線上銷售額在總銷售額中的占比僅為7%。

而受近年疫情影響,對偏向于“實體”零售的鉆戒行業沖擊甚大。

不過,相比之下,同樣定位為鉆戒的DR比起I Do情況就要好上不少。在2022年上半年,DR母公司迪阿股份公司實現營收20.85億元,同比下降10.13%;歸母凈利潤5.79億元,同比下降20.62%。

對比兩家企業的毛利率,在2021年、2022年上半年,DR公司的毛利率分別為70.14%、70.63%。

I Do的毛利率在2021年、2022上半年分別為44.06%、46.22%,低于DR 25個百分點。

對下游鉆石零售商而言,裸鉆、毛坯鉆在上中游的成本價相對確定,雖然大型珠寶商拿貨價更便宜,但如I Do、DR這類品牌的成本價也相差不大。其間毛利率的差距,或更取決于產品的售價。

朱光宇認為:“(鉆石)在消費市場上起到更大作用的恰恰是它的意義,它的品牌文化,它的整體價值的輸出,以及消費者的認同感,而不是這個材料值多少錢。”

在營銷上,DR以“男士一生僅能定制一枚”的營銷方式迅速出圈,讓其品牌理念獲得了許多消費者的認可。在微博上,DR擁有394.5萬的粉絲,其天貓旗艦店也有214萬粉絲。這也使得其產品能夠賣出更高的溢價。

事實上,I Do也深諳營銷之道。

創始人李厚霖被人所熟知的另一個身份是主持人李湘的前夫。而除了李湘之外,李厚霖還曾傳出與女星秦海璐、周彥宏有過感情瓜葛。

而與明星的“糾纏”,也使得I Do并不缺明星代言的資源。它與眾多明星夫妻推出過定制款鉆戒,2021年底官宣陳小春、應采兒夫婦為品牌全球代言人。還曾請了包括陳奕迅、莫文蔚等明星創作歌曲,馬思純、劉嘉玲等明星站臺發布會。

圖片來源:I Do官網

在影視劇植入上,有統計表明,I Do植入了70多部影視劇。在2022年還與劉耕宏、王者榮耀IP、綜藝節目《披荊斬棘》等進行了合作。

銷售費用也一直是恒信璽利營業總成本的一大支出。據其年報,2021全年恒信璽利營業總成本為21.36億元,其中銷售費用總計約6.55億元,占比達到30.6%。

但難以賣出更高的溢價,或許也說明I Do的品牌建設并不理想,消費者對其品牌文化的認可度不高。

當前中國市場上的珠寶首飾品牌,分為外資、中資和港資三大派系。外資主要針對的是中高端人群,而中資和港資的產品定位則更為廣泛,覆蓋多段消費人群。

圖片來源:前瞻經濟學人APP

前瞻產業研究院指出,在競爭力上,外資與港資因為較強的品牌知名度,競爭力均高于中資企業。而即便在中資企業中,I Do的影響力也遜于DR、周大生等珠寶品牌。

03

鉆石“神話”破滅

而I Do的破產,在企業自身原因之外,不能忽視的還有鉆石行業當前面臨的困境——越來越多的年輕人已經不再愿意為鉆石買單。

在鉆石產業鏈上,上游為鉆石開采巨頭,全球60-70%的原鉆銷量仍被戴比爾斯、埃羅莎和力拓集團占據;中游為進行切割、拋光的加工企業;下游則為珠寶零售商。

根據貝恩咨詢,預估疫情前上游公司利潤率水平約為22%-24%,中游企業利潤率約為5%-7%,下游企業中大品牌商利潤率約為13%-15%,小廠商僅為6%-8%。

“整條供應鏈上的上中下游,所有的利潤都是出在消費者身上,你在消費端買到鉆石時,你已經承擔了上面所有的利潤。“朱天宇說。

而下游企業要將鉆石產品賣出溢價,品牌營銷至關重要。通過款式設計和理念宣傳,可以樹立品牌形象并占領用戶心智,一旦顧客接受了價值判斷就愿意為此支付溢價。

以擁有卡地亞、梵克雅寶等一系列國際珠寶品牌的“歷峰集團”為例,其珠寶業務可以實現30%的營業利潤率。

但從行業整體來看,鉆石的營銷卻已陷入了停滯之中。

半個世紀前,壟斷了鉆石開采的戴比爾斯以“鉆石恒久遠,一顆永流傳”的營銷,將鉆石與愛情結合在一起,讓鉆戒迅速火遍全球,成為婚戀的剛需品,也帶動了鉆石的消費。

但在戴比爾斯丟失壟斷優勢后,這家鉆石巨頭放棄了通用性營銷的策略。“在2007年—2017年10年左右的時間,戴比爾斯基本不再做營銷投入。”朱光宇說,“到了2017年之后,空窗期效應顯示了出來,大家對鉆石的質疑越來越多。”

當質疑聲起,鉆石行業用一個世紀占領下來的消費者心智也開始動搖。

一方面,人們不再相信鉆石等于愛情,越來越多的消費者更傾向于黃金等更具保值增值屬性的產品。

據前瞻產業研究院報告,中國珠寶首飾行業最大市場份額的細分產品依然是黃金首飾,在2021年,其市場占有率將近60%。近年來,1克重的“金豆子”、“金瓜子”還成為了網紅產品,格外受到95后、00后消費者的喜愛。

朱光宇說:“中國人的‘黃金’思維很重,特別看重奢侈品的金融屬性,賣掉它還期望能夠掙錢,這能保本。”

但這在鉆石上基本不能實現,除了超大顆粒的鉆石以及全球限量款能夠在拍賣行業中賣出高價,小顆粒鉆石均是以裸鉆為參考價被回收,加上鉆石自身的磨損情況,價值折損9成也并不稀奇。

對越來越重視性價比的Z世代來說,鉆石不再是一種必要選項。

另一方面,打著“克拉自由”旗幟興起的培育鉆石,也在進一步消解鉆石的“稀缺性”。作為一種人造鉆石,培育鉆石和天然鉆石具有一樣的化學成分和外觀,但價格卻只有后者的三分之一。

近年來,培育鉆石在珠寶行業的滲透力不斷提升。在美國,已有50%的商家在賣培育鉆石。在國內,培育鉆石也在快速發展。據魔鏡市場情報統計,2022年7月,淘系平臺上培育鉆石銷售額為0.74億元,同比增長149%。

同時,在意識到鉆石與愛情的捆綁營銷已經“失效”后,許多鉆石品牌也在改變營銷策略,以求突破婚戀市場。

在2021年11月,戴比爾斯發起“我可以”全球宣傳造勢活動,其主旨為:對自我的承諾、對他人的承諾,以及對更廣闊世界的承諾。這也意味著這家珠寶品牌開啟了全新的品牌發展戰略。

一個新趨勢是,許多女性開始為自己購買鉆石作為紀念或獎勵,或是作為禮品贈予他人。

不過,相比于半個世紀前的“鉆石恒久遠”,這個新戰略還沒有取得明顯的營銷效果。鉆石品牌們要如何“討好”新一代年輕人,還任重而道遠。

發表評論

登錄 | 注冊