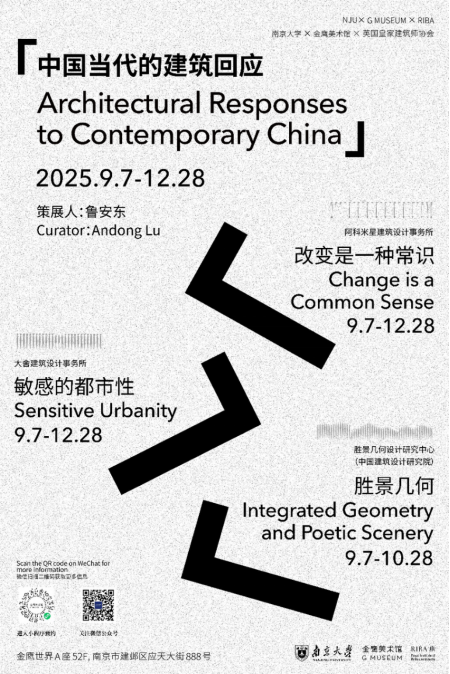

南京金鷹美術館新展《中國當代的建筑回應》正式啟幕

9月7日,南京金鷹美術館呈現全新展覽 —— 《中國當代的建筑回應》。

此次展覽由策展人魯安東主持策劃,集中展示了三大重要的當代中國建筑事務所回顧展,分別為阿科米星建筑設計事務所的《改變是一種常識》(2022)、大舍建筑設計事務所的《敏感的都市性》(2022)以及勝景幾何設計研究中心的《勝景幾何》(2025),呈現他們在當代中國語境下的設計探索與實踐回應。

開幕盛況:學界業界共話建筑實踐價值

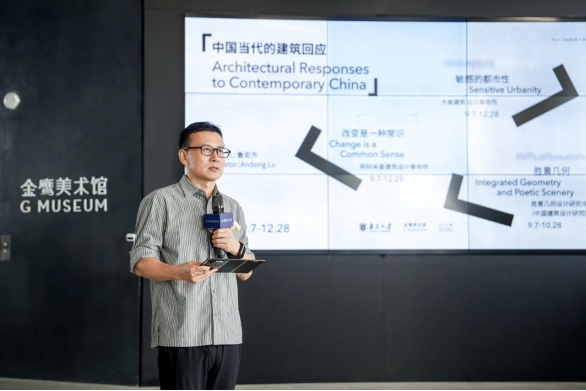

開幕式當天,眾多來自學界和業界的嘉賓齊聚一堂,共同見證這一場關于建筑與現實對話的啟幕。策展人魯安東在致辭中強調,本次展覽旨在呈現中國當代建筑在快速城市化與復雜社會環境中的多樣回應,他指出通過阿科米星、大舍和勝景幾何的實踐案例,可以觀察到設計如何在歷史、環境與未來之間建立對話,并探索建筑在社會、文化與自然層面的價值。

李興鋼院士作為參展事務所代表致辭時總結道,這三場展覽雖路徑各異,卻共同扎根于中國現實語境,以建筑語言回應社會的劇烈變化與時代的需求。它們不僅是對中國建筑實踐的回顧,更是新的觸發與延展,讓我們在時間流動與時代變革中重新審視建筑的生命力與可能性。這是一種忠于本土的力量,也是中國建筑邁向未來的重要底色。

■《中國當代的建筑回應》展覽現場,勝景幾何設計研究中心李興鋼致辭。

藝術顧問蕭戈在致辭中從攝影視角出發,強調建筑不僅是物理空間的呈現,更是一種可被記錄和感知的視覺經驗,他指出通過影像可以捕捉建筑與環境、光影和人的互動,從而為觀眾提供新的觀察和理解角度。

當日,莊慎(阿科米星建筑設計事務所)、陳屹峰(大舍建筑設計事務所)與李興鋼(勝景幾何設計研究中心)分別圍繞實踐經驗與思考展開主旨報告,共同呈現了中國當代建筑在不同語境中的探索與回應。

■大舍建筑設計事務所陳屹峰發言

學術延伸:理論傳播與本土發聲并重

展覽同期舉辦學術論壇《中國建筑理論與國際傳播》,由《中國建筑理論年選》編委會成員魯安東、王駿陽、趙辰、李華分別介紹了《年選》的基本構想,通過系統梳理當代中國建筑理論與實踐,記錄學術與設計的最新動態,促進建筑知識在國內外的傳播與交流。《中國當代的建筑回應》展覽以“建筑如何回應中國”為核心線索,試圖揭示建筑在快速城市化與社會變遷中所承擔的角色——它不僅回應現實環境的復雜性與不確定性,也承載著與自然共生、與歷史對話的責任。

在阿科米星建筑設計事務所的《改變是一種常識》中,建筑作為一種日常策略,被放置在社會生活的廣闊背景下考察,揭示其在不斷變化的城市與個體之間所承載的能量與可能性。大舍建筑設計事務所的《敏感的都市性》回顧了事務所二十年來的創作實踐,展現其在中國快速城市化進程中所形成的獨到思考與都市回應。勝景幾何設計研究中心的《勝景幾何》則立足于與環境的緊密交互,探索當代建筑如何在自然與文化之間尋找新的平衡點。

展覽意義:從實踐到理論的雙重突破

《中國當代的建筑回應》不僅是對中國建筑師在國際舞臺上集體亮相的重要回顧,也是一次面向本土公眾的再度發聲。展覽通過展陳、出版與研討的有機結合,揭示建筑作為文化生產方式的深度與復雜性,同時進一步打破以往中國建筑僅作為西方建筑師與理論家研究對象的被動局面。

在此次呈現中,中國建筑師以實踐與思想成果成為基礎,系統而有力地表達與傳播,為改革開放以來中國建筑的巨大實踐成就提供了堅實的理論支撐和學術闡釋。據悉,展覽將持續至2025年12月28日,期間還將舉辦多場公眾講座與工作坊,邀請觀眾共同探索中國當代建筑的多元可能。

發表評論

登錄 | 注冊