《互聯網廣告管理辦法》實施,內容電商影響重大

來源/電商頭條

作者/李松月

5月1日起,《互聯網廣告管理辦法》正式實施。相比2016年的《互聯網廣告管理暫行辦法》,新規對于互聯網廣告領域的制度規則進行了完善和健全,更加符合我國互聯網廣告業發展新特點、新趨勢、新要求。

截自《互聯網廣告管理辦法》

針對近年較為火熱的“種草營銷”、直播帶貨等,新規進一步明確了相關經營主體責任,并列舉了處罰標準和依據。

對于電商行業而言,其中有兩點尤其值得注意:

短視頻/圖文“種草”附帶購物鏈接,必須標明廣告

在最新的《互聯網廣告管理辦法》中,對于互聯網廣告的“可識別性”提出了明確要求。第九條規定:“通過知識介紹、體驗分享、消費測評等形式推銷商品或者服務,并附加購物鏈接等購買方式的,廣告發布者應當顯著標明‘廣告’”。

截自《互聯網廣告管理辦法》

而在此前的《互聯網廣告暫行管理辦法》第九條中,并沒有第三段的內容。那么,這條新規究竟會帶來怎樣的影響呢?

就在4月27日,上海市市場監督管理局局長倪俊南做客“2023上海民生訪談”節目,并在直播中表示:現在廣告和信息的邊界是越來越模糊,有些商業廣告具有迷惑性、隱蔽性,消費者比較難辨別。

而新規中增加的條例,就是針對此類難以辨別的廣告。

倪俊南指出,新規實施后,“種草筆記”這種通過知識介紹、體驗分享、消費測評等形式推銷商品或者服務的廣告,附加購物鏈接的,就必須要顯著標明“廣告”。

提及種草,很容易聯想到小紅書。在過去幾年里,小紅書的“虛假種草”問題屢遭詬病,平臺也一直在對此類現象進行整治。

諸如“種草筆記”代寫代發、數據造假、“網紅濾鏡”等問題,一度影響到平臺聲譽。小紅書也深刻意識到了這一點,除了打擊虛假種草以外,還全面推廣“蒲公英”平臺,撮合商家和博主,規范商業營銷行為。

博主們通過蒲公英平臺接單后,其發布的筆記詳情頁會默認展示“品牌合作標”。換而言之,小紅書的用戶們幾乎都能一眼看出哪些是廣告,哪些是真實推薦。這也符合新規的相關要求。

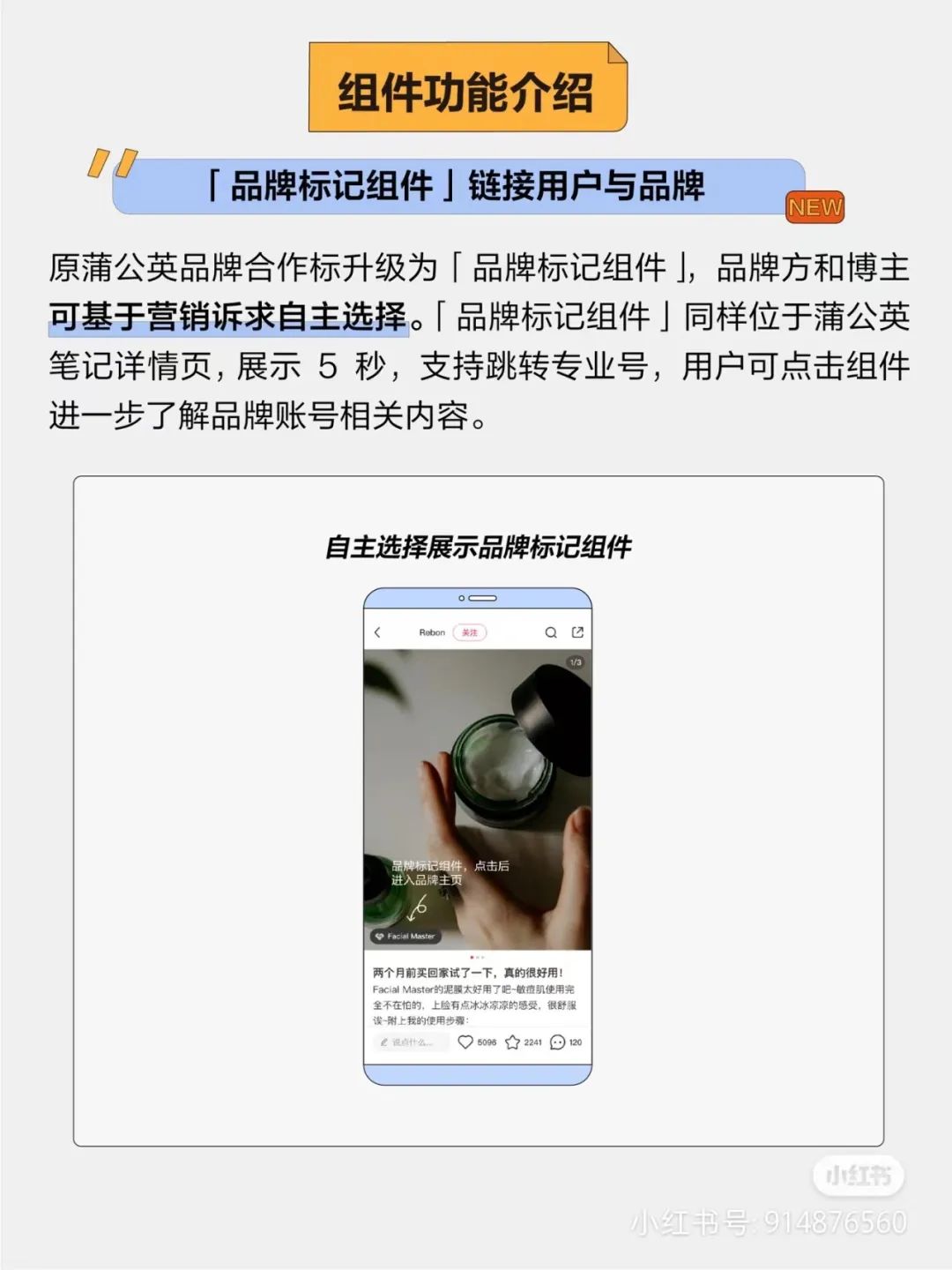

不過就在今年1月,小紅書對于商單的掛載組件“品牌標記組件”進行了新一輪升級。升級過后,品牌方可自行選擇是否展示品牌標記。在大幅增加種草圖文轉化效果的同時,也增加了用戶的辨別難度。

圖源:小紅書“商業廣告薯”

在新規正式實施后,小紅書的圖文種草顯然需要進一步規范化。一些附帶購物鏈接的“種草筆記”,往后仍需要注明廣告屬性。

除了小紅書以外,新規對于抖音、快手、B站、微博、知乎等內容平臺的影響是一樣的。比如在抖音快手,會有一些假借“測評”之名進行的商品帶貨、以“探店”之名進行的團購套餐帶貨,還掛載了購買鏈接;在知乎,會有以“知識普及”“攻略”為名,插入商品外鏈的現象……

“種草”所引導的消費,原本是品牌口碑的體現,也符合消費者交流購物經驗的需求。但隨著帶有商業化色彩的“種草營銷”出現,消費者的知情權反而受到了影響。

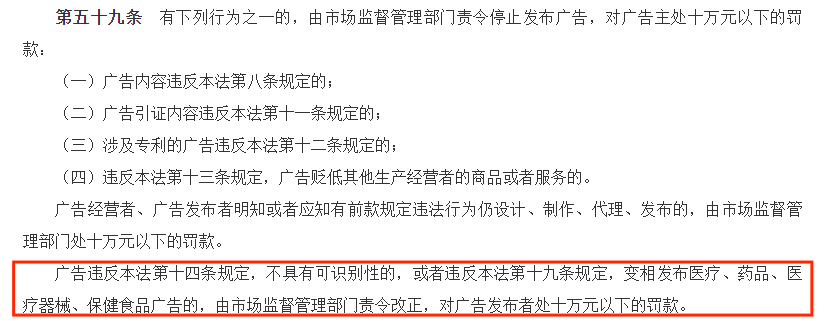

在《互聯網廣告管理辦法》將商業性質的“種草”納入廣告范疇以后,其也需要受到廣告法的監管。對于違規行為,《辦法》也給出了處罰標準:互聯網廣告不具有可識別性的,依照廣告法第五十九條第三款規定予以處罰。

截自《廣告法》

此項處罰適用廣告法第十四條規定的“廣告應當具有可識別性,能夠使消費者辨明其為廣告”。違反規定會由市場監管部門責令改正,對廣告發布者處十萬元以下的罰款。

細化規定的出臺,對于“種草營銷”勢必影響深遠。不過在具體落實方面,又該如何判定“種草”的商業性質?判斷標準是否只限于購物鏈接的附加?這依舊需要監管部門在實務中進一步探索。

明確直播帶貨責任劃分,主播涉及“代言人”身份

在正式實施的《互聯網廣告管理辦法》中,第十九條屬于新增條文,并未出現在此前的《互聯網廣告暫行管理辦法》中。

此項規定對于“直播帶貨”進行了明確的責任劃分:直播間對于商品或服務的推銷,亦可被視為商業廣告,需要依法承擔廣告主的責任和義務。

直播間的運營者、營銷人員接受委托提供廣告設計、制作、代理、發布服務的,應當依法承擔廣告經營者、廣告發布者的責任和義務。

最為關鍵的是,“直播營銷人員以自己的名義或者形象對商品、服務作推薦、證明,構成廣告代言的,應當依法承擔廣告代言人的責任和義務”。

截自《互聯網廣告管理辦法》

換而言之,帶貨主播是有可能涉及“代言人”身份的,他們也需要承擔代言人的相關責任。

事實上,類似的規定早在去年10月的《關于進一步規范明星廣告代言活動的指導意見》(簡稱《意見》)中就有所提及。

在《意見》的開篇,將“明星”定義成了“知名藝人、娛樂明星、網絡紅人等”。其中的“網絡紅人”,就是俗稱的“網紅”。作為直播帶貨的主力軍,一些網紅的光環效應,足以影響部分消費者在購物時的判斷,因而他們也被歸入了“明星”的范疇。

截自《意見》

在《意見》的后文中又提到:“明星為推薦、證明商品,在參加娛樂節目、訪談節目、網絡直播過程中對商品進行介紹,構成廣告代言行為”。也就是說,只要網紅直播帶貨時以推薦商品為目的,進行了詳細介紹,就有可能構成廣告代言行為。

這一點,與《互聯網廣告管理辦法》中的有關條文相互呼應。

帶貨主播需要承擔的代言人責任則涉及《廣告法》第三十八條規定的“廣告代言人在廣告中對商品、服務作推薦、證明,應當依據事實,符合本法和有關法律、行政法規規定,并不得為其未使用過的商品或者未接受過的服務作推薦、證明。”

在《意見》中還說明,代言人不得夸大商品功效;不得引用無從考證的數據;不得對其他經營者進行商業詆毀;不得對產品的價格、優惠條件等作引人誤解的宣傳……

但目前有明文規定的,主要還是要求代言人必須使用過代言產品。另外,主播在帶貨過程中是否“以自己的名義或者形象對商品、服務作推薦、證明”,也是判定其是否屬于廣告代言行為的重要依據。

隨著相關規定進一步完善,帶貨主播也需要借此機會進一步提高職業素養。

新規落實,讓“邊界”不再模糊

無論是互聯網廣告的“可識別性”,還是帶貨主播的“代言人”屬性,其實都在指向一個共同的問題:邊界。

一篇普通的種草筆記,分享自己的經驗,給其他人提供建議,原本是一樁樂于助人的好事。可是帶上購物鏈接以后,“信息”和“廣告”的邊界就模糊了。強制要求注明“廣告”,是對消費者知情權的負責。

一場直播帶貨里,消費者究竟是在為商品本身買單,還是為了對網紅主播的支持和信任買單?“銷售員”和“代言人”的邊界在這里愈發模糊。對于“代言人”身份的坐實,也是讓消費者有更加理性的消費決策。

除此之外,《互聯網廣告管理辦法》的實施,也為消費者隱私劃出了一條邊界。

比如《辦法》第十五條規定,利用算法推薦等方式發布互聯網廣告的,應當將其算法推薦服務相關規則、廣告投放記錄等記入廣告檔案。

這意味著像是抖音等平臺通過算法進行精準投放、大數據推送等行為,將被納入檔案,出現問題和糾紛時有據可依,進一步保護了消費者的相關權益。

總的來說,新規的落實,對電商從業者等互聯網廣告相關主體提出了更高的合規要求。隨著“種草”“直播”等新形式的廣告載體被確認,平臺的監管意識、商家的合規意識,以及主播達人的專業意識都需要進一步的強化。

明確“廣告”與“信息”的邊界,也是互聯網廣告走向合規化、走向長期發展的必經之路。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: